臺中榮總永續發展委員會執行長蔡鴻文分享中榮推動ESG的經驗。

全球溫室氣體排放的增加,導致愈來愈頻繁的氣候變遷,溫室氣體排放一般印象認為,製造業、能源石化產業居多,但你知道嗎?醫療保健業在碳排也有不小的占比,在全球淨零減碳的運動中,醫療保健業也無法置身事外。

臺中榮總(簡稱中榮)永續發展委員會執行長蔡鴻文在今年數位永續高峰會上引用世界銀行與健康無害組織(HCWH)在2019年共同估算的資料,2011年全球排放約520億噸二氧化碳,其中醫療保健部門即排放26億公噸,約占全球排放的5%;臺灣的醫療照護體系碳足跡在全國占比為4.6%,高於全球平均的4.4%,平均每人溫室氣體排放約0.52公噸,相較世界各國偏高。(以下簡報圖片來源:中榮)

.jpg)

「臺灣的醫療業界的碳排數據高於全球平均,國內醫療產業比較後面才關注這項議題,例如臺中榮總近兩三年才比較有系統、組織的推動減碳」,蔡鴻文解釋,國內醫療院所如亞東醫院、新光醫院因為其母公司本身為製造業,較早就開始推動,然而,純醫療院所在永續發展的起步上則相對較晚。

醫療產業也面臨低碳法遵要求

全球氣候變遷不只衝擊企業的永續經營,劇烈的氣候變化如氣溫升高、空氣中懸浮物增加,對民眾的身體健康帶來負面影響,例如引發心血管疾病、呼吸道過敏等等,甚至出現新型態的疾病,提高民眾健康面臨的風險,甚至進一步產生心理健康問題。

民眾健康風險增加,民眾就醫需求增加,增加醫療產業的負擔,醫療產業在照顧民眾的健康之外,也和其他產業同樣,在企業永續經營上面臨全球或各國對溫室氣體排放的法遵要求。

以我國為例,國發會在2022年提出我國2050淨零轉型目標,提出建築、運輸、工業、能源電力的減碳漸進發展目標,環境部也在2023年2月公布「氣候變遷因應法」,今年1月國家氣候變遷對策委員會宣告臺灣自主提出2032年減量32%正負2%的目標,「新的宣告將時程加快、目標加大,中榮身為公立醫院也同樣負有責任」,蔡鴻文說。

不只中央政府,地方政府也動起來,2024年2月臺北市、臺中市、高雄市配合政府法規及國際淨零的趨勢先後訂立自治條例,以中榮所在的臺中市為例,臺中制定永續淨零自治條例規定,就將醫療院所納入永續認證場所,去年7月舉行專家會議,制定臺中市醫療機構的低碳認證辦法,今年2月臺中市政府衛生局推動醫療機構低碳認證計畫的7項審查標準,包括領導、能源、水、食物、運輸、建築、廢棄物7個面向,各項評分標準獲得80分以上,才能取得低碳認證。

國發會提出淨零減碳政策路徑,醫療業對策:

.jpg)

蔡鴻文表示,相較於製造業提供產品,在減碳永續的作法上偏重環境,醫療業主要提供醫療服務,目前在ESG的環境(Environment)面向除了聚焦於減碳,例如增加採用太陽能板,水資源再利用,對於碳管理發展客觀量化的工具,醫療則是服務業的一種,以提供好的醫療服務為目的,醫院永續經營偏重治理(Governace),但是這部分衡量的標準比較抽象,目前在國外已開始針對醫療服務業治理方面,逐漸發展出量化標準,相信衡量的方法慢慢會從質性發展至量化。

「對醫院而言,永續發展已經不是選項,是必然參與執行的任務」,他說,醫療產業應該面對、克服這個難題。

兼顧永續發展及醫療品質

為了推動永續發展,中榮在2023年成立永續發展委員會,由院長、副院長擔任正副召集人,並由心臟科外科醫師的蔡鴻文擔任執行長,在推動中榮永續發展的過程中,蔡鴻文深深感受到醫院推動ESG過程所遭遇的挑戰。

在製造業使用節能減碳的語言和員工溝通很適合,但是在醫療業,以同樣語言要去說服醫護人員,使用節能減碳的語言、方式是行不通的。以開刀房為例,醫院裡的開刀房室內溫度通常比較冷,會耗費許多電,成為醫院節能減碳的目標之一,但是開刀房維持比較低的溫度是為了一定的換氣量,才能降低細菌的傳染力,「如果沒有更好的說帖,根本無法對話,因為病人的權利是最重要的」,必需使用醫療產業共同的語言,在永續和服務品質之間找到合適的方式。

「因此在醫院推動ESG,我們開宗明義不講碳、不講慈善、不講治理,原則是在我們的作為之下,保持高水準的醫療品質、醫病關係、永續經營」,蔡鴻文說。

蔡鴻文表示,許多企業在推動永續發展及經營時,兩者可能各做各的,可能是平行推動,甚至隨著時間愈來愈遠,往往需要重新校準方向,「最好的方式是將企業永續發展的策略和經營整合在一起」。

2023年開始以系統化方式推動ESG

2023年可以說是中榮有系統地推動ESG永續發展的元年,鑑於醫護人員對ESG永續發展比較陌生,先安排課程培訓人員,並且簽定倡議合作為主,同時參觀學習其他企業的ESG作法,進入下半年的推動期,院內成立永續發展委員會,啟動溫室氣體盤查,並與金融機構簽署永續合作協定,制定永續發展報告書資料蒐集及網站構架。

2024年進入茁壯期,中榮研擬的永續報告書獲得SGS驗證,對外正式發布2023年永續報告書及網站,為中榮第一本永續報告書,接下來將中榮自己的經驗,參與國內的永續倡議活動,以及國際的綠色醫療相關活動。蔡鴻文指出,參與國內外的活動除了建立同仁的成就感,也希望從觀摩學習他人的推動經驗。

而配合政府淨零減碳的政策,衛福部於2024年提出醫療產業淨零排放的路徑規畫,循序漸進引導醫療機構發展淨零減碳,共有「盤查」、「減量」、「監控」、「創能」、「淨零」5個階段。

首先是2024年的「盤查」階段,對溫室氣體排放進行盤查,對碳排熱點作減量規畫及評估;2025到2027年為「減量」階段,對排放熱點及系統進行減量及汰換;2028到2030年為「監控」階段,規畫能源管理及監控系統;2031到2040年為「創能」階段,擴大對再生能源的投資及綠建築;2041到2050年是「淨零」,推動創新技術如智慧醫療、環保醫療設備的開發,通過再生能源、效率提升、碳權抵換等方式實現淨零排放。

中榮自己則有一套2024年至2050年的溫室氣體減量路徑圖(草案),分為碳盤查、碳管理、碳減量到碳中和,2030年以減量32%為目標,2040年目標為減量70%,到2050年減量達到90%,剩餘的10%因無法減量則以碳權抵換處理。

為了減少碳排,中榮在院內推動廢棄物減量及再利用,包括生物性廢棄物、廚餘的減量,以及感染物滅菌再利用,其中廚餘減量後,利用廚餘處理機將熟廚餘降到0。

在能源管理方面,院內每天約有1萬多人出入,大量使用電梯導致能源耗用的增加,因此在電梯導入智慧管理,利用人流智能監控技術,減少將近13%的耗電,並且透過電力回收機制減少約2成的能耗。

至於醫療作業方面的碳排,對於碳排較高的麻醉氣體,或是用於氣喘的MDI藥物加強管理,在條件允許下,中榮鼓勵醫師使用較低碳排的替代性方案,例如加強每月麻醉氣體使用量的監控,提高全靜脈麻醉,對於MDI藥物新增高碳排用藥提醒,由醫生勘酌情形使用DPI替代。

建築是另一個中榮淨零減碳的目標,新的門診大樓在設計上導入智慧、安全、節能設計,導入智慧電錶、能源管理系統,來推動綠建築的設計;未來規畫建置的新建築,包括第三醫療大樓、質子醫療中心、科技大樓、宿舍等也導入永續智慧的設計。

IT加速數位轉型發展

中榮也在IT的支持下,加速推動數位轉型,特別是重要的病歷管理,過去使用紙本病歷,多年下來累積大量紙本病歷,除了需要占用更多空間保存,也增加管理上的困難,2009年中榮開始施行電子病歷,後續結合流程改善,2011年推動電子病歷無紙化,2020年推動同意書數位簽署,並且於2021年在疾病分類採用AI ICD-10編碼,2022年推動報告格式結構化,後續再推動門診紀錄結構化、病患意見結構化,2024年還與Nvidia合作改進電子病歷系統。

新的智能醫療病歷管理為ESG帶來效益,每年平均節省紙張列印費用約3,420萬元,平均節省6,887萬張用紙,並省下148萬平方公尺儲存空間,每年減少超過1,650公噸碳排,除了降低對環境的衝擊,提高的病歷資訊即時性,加快病歷調閱的速度、減少病人等待。

中榮數位轉型也從早期大型主機轉為開放系統、推動電子病歷系統,後續推動以病人為中心的資訊整合管理系統,到2013年至2019年推動大數據、智慧醫療照護應用,最近5年則強調人工智慧、數位科技運用、物聯網、國家級資料庫、大數據等發展。

在IT的協助下精實病人的就醫流程,透過整合不同的系統,來讓資訊更容易被參與就醫流程的不同團隊取得,精實化病人從門診評估,安排檢查、醫囑用藥、住院收治的流程,以安排開刀住院的病人為例,降低病人住院一天,目前病患只要在手術當天住院即可。另外,中榮也設立門診治療中心,將過去需要住院收治的病患,在門診治療中心就能接受治療。

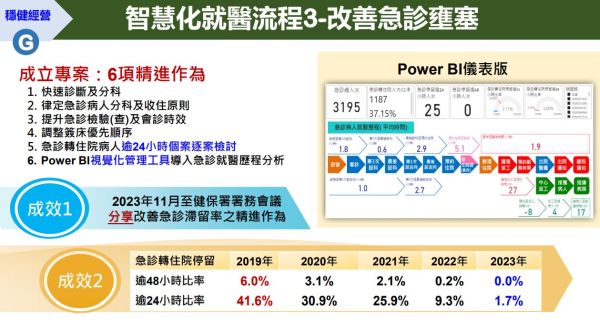

對於近期引發關注的急診壅塞問題,蔡鴻文指出,為減緩急診壅塞問題,中榮提出6項精進作法,將急診病人就醫歷程拆分為十幾個工作流,透過Power BI來監控各個工作流的處理時間分析急診病人就醫歷程中不同工作流程所花費的時間,就能找出瓶頸,進一步優化流程,這項策略所產生的效益,以急診病人轉住院等待時間超過24小時的比率,從2019年的41.6%降到2023年的1.7%。

該院也積極導入數位科技來提高醫療效率,以遠距診療為例,結合運用IoT及5G網路建立的遠距診療服務,讓缺乏專科醫師的偏遠地區民眾,就近於當地的診所完檢查後,將檢查影像傳送到中榮,由中榮的治療團隊提供醫囑、用藥建議,以節省偏遠地區民眾交通往返,也達到醫療服務減碳永續的目的。中榮統計急性腦中風,2024年共有21例是透過遠距會診提供協助。其他還有5G救護車,在載運病人到院之前,可以先將病人的檢查資訊及影像送到院方作好收治準備。

熱門新聞

2026-02-11

2026-02-11

2026-02-09

2026-02-10

2026-02-10

2026-02-06

2026-02-10

2026-02-10