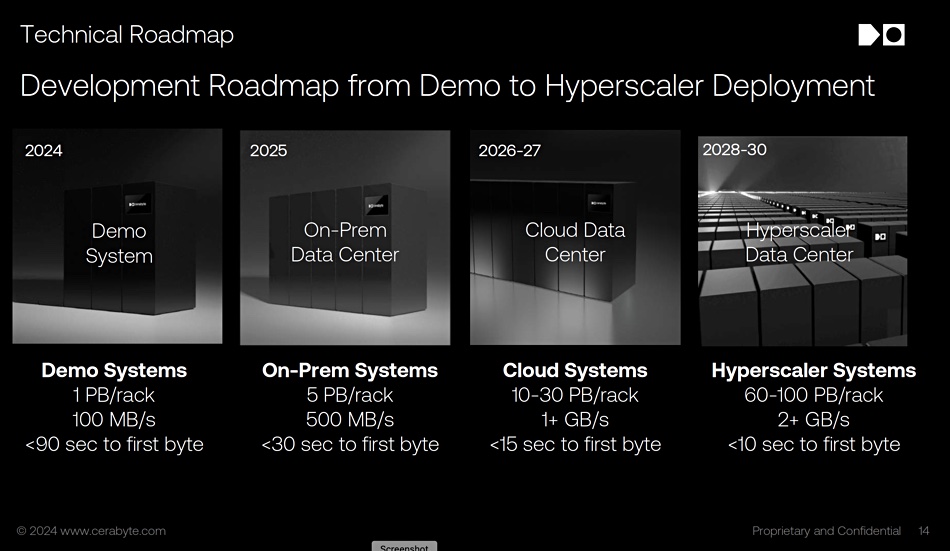

圖片來源/Cerabyte

任何企業IT應用產生的資料,存取機率都會隨著時間推移而逐漸減少,經過3、4個月後,幾乎就不會再被存取,但這些資料往往仍需繼續保存一段時間,成為長期靜態保存的歸檔或冷儲存(Archive/Cold Storage)資料。

歸檔/冷儲存是當前企業資料中心占用容量最大的一個儲存類別,依顧問公司Horison Information Strategies 1年多前在主動歸檔聯盟(Active Archive Alliance)簡報的預估,2025年全球企業IT資料儲存量將達到8.4 ZB,其中只有20%是存放於第一線主儲存設備的活躍資料,其餘80%都是很少存取,但仍需保存的歸檔/冷儲存類型資料,占用容量將達6.7 ZB。

對照下,當前最常用的歸檔儲存媒體LTO磁帶,2023全年出貨總容量不過150EB,另一主要歸檔儲存媒體近線(Nearline)硬碟,2023年單季全球出貨總容量也不過200EB。換言之,即便LTO磁帶與近線硬碟的年度出貨容量總合,也遠遠無法滿足保存歸檔資料的要求,而這樣龐大的歸檔儲存容量需求落差,也刺激相關產品與技術的發展。

我們稍早曾在今年1月儲存月報專欄,介紹日漸高漲的歸檔儲存需求,帶動磁帶櫃這個冷門的長期儲存媒體,在過去半年多來,出現少見的產品更新盛況。

而這股歸檔儲存需求,不僅刺激了磁帶、近線硬碟這類傳統儲存媒體的銷售,也促進全新儲存媒體技術的發展。

我們在更早之前發布的儲存月報,曾介紹華為的「磁—電碟」(Magneto-Electric Disk,MED),

這是所有新興歸檔儲存媒體中,最接近上市階段的一種,預計在2025年上半就能見到,但MED其實並沒有應用新技術,是快閃記憶體+磁帶的組合,屬於成熟儲存技術的延伸應用,嚴格來說只是傳統儲存媒體的延伸發展,在材料、存取技術上,都沒有顯著突破,還不算是真正的新興技術儲存媒體,。

這次我們將目光轉向基於全新材料或存取機制,可望帶來技術與應用變革的「真正」新興歸檔儲存媒體,包括:玻璃/光學儲存、全像攝影(holography)儲存,以及DNA儲存技術等。

歸檔儲存媒體的基本需求

我們先前在儲存月報曾列舉歸檔儲存媒體的6大需求,分別是:

● 成本:能以合理費用長期保存大量資料的低成本,包括單位容量成本,以及涵蓋占用空間、安裝與維護費用等在內的總體持有成本。

●可靠性與穩定性:是指長期保存資料的同時,仍能確保資料可正常存取,這部分通常要求較低的資料存取位元錯誤率(Bit Error Rate,BER),夠長的媒體壽命,以及承受溫度、濕度、輻射、鹽分與電磁脈衝干擾的環境適應韌性。

●容量:足以對應主流IT應用資料規模的大儲存容量、高擴充與容量增長能力,以及高儲存密度。

●傳輸效能:足以因應大量資料寫入與讀取的持續傳輸效能。

●存取效能:針對擁有一定程度取回資料需求的主動歸檔(Active Archive)應用,需提供較高的隨機存取效能。

●安全性:防止非授權存取與刪改資料的安全性,如Air-Gap、加密、WORM防寫等功能。

在當前普遍使用的主流儲存媒體,包括硬碟、磁帶、固態儲存裝置(SSD)與光碟,當中只有硬碟與磁帶,算較是能較全面的兼顧前述大多數需求。

磁帶擁有出色的成本、可靠性、穩定性與安全性,容量與傳輸率也能滿足需求;硬碟則具備足夠的可靠性、穩定性,容量與傳輸率,也能透過一系列輔助措施獲得安全性,除此之外,由於硬碟擁有較高的隨機存取能力,因而也能用於主動歸檔,適用範圍還比磁帶更廣。

至於其他儲存媒體各有嚴重的缺陷,例如:基於聚合物的光學儲存(光碟)特長是耐久性、環境適應性與安全性,但容量過低;基於NAND快閃記憶體的固態儲存裝置(SSD),優點與缺點都很突出,傳輸率與隨機存取效能極為出色,但不僅成本過高,長期保存資料的可靠性也不充分。

新興儲存媒體的發展契機

然而,磁帶與硬碟也各有固有的缺陷,磁帶主要缺點是缺乏隨機存取能力,無法用於主動歸檔;硬碟則是成本稍高,而且長期使用壽命不足。

更進一步,從長期發展的角度來看,磁帶與硬碟的應用,還存在兩個更深刻的問題。

首先,是長期保存資料所需的能耗費用。

磁帶與硬碟這兩種儲存媒體雖然都已久經驗證,公認具有長期保存資料的能力,但環境承受範圍相對較窄,須依靠妥善的環境設施,才能確保長期保存資料的可靠性與耐久性。

舉例來說,LTO磁帶建議的保存環境是攝氏16到25度,以及20%到50%的相對溼度,顯然的,只有具備空調的室內空間,才能提供這樣的保存環境。考慮到維持適當保存環境所需的費用,特別是控制溫度、濕度所需的空調能耗成本,未來勢必節節高漲,屆時將會顯著拉高這兩種儲存媒體的長期使用成本。

其次,這兩種磁性紀錄媒體的容量增長已逐漸接近極限,未來發展潛力都相對有限。

目前磁帶與硬碟雖然還能提供穩定的容量增長,但成長速度緩慢,難以獲得躍進式的成長,過去10年來,磁帶的單位容量大約提高5到7倍,而硬碟容量則只提高3倍。但依Horison Information Strategies估計,全球歸檔資料量增長速度是每年25%到35%,以此估算, 10年就會增加10倍以上的資料量。

這也意味著,就10到15年的中短期來看,磁帶與硬碟的容量增長,應該還足以應付歸檔資料量的增長,但就15到20年以上長期角度來說,磁帶與硬碟的容量都會追不上歸檔資料量的成長。

長期保存資料所需的能耗成本持續攀升,以及容量增長潛力有限這兩個因素,可以預見將會制約磁帶與硬碟的長期發展與應用,但這同時也刺激新興歸檔儲存技術的發展,意圖發展出較磁帶與硬碟更低成本、更高儲存密度、擁有更寬廣環境適應性,更佳長期保存能力的儲存媒體。

新世代長期儲存媒體的競爭者

為了挑戰磁帶與硬碟在長期資料保存應用近乎壟斷市場的地位,新興儲存技術分別從不同的材料與存取機制著手,試圖發展在容量或環境適應能力方面更具優勢的全新儲存媒體,其中,最被看好、有望進入實用化的,是玻璃/光學儲存、全像(holography)儲存,以及DNA儲存等幾種,前兩者屬於光學的範疇,後者則屬於生物化學。

新興光學儲存技術的進展

相較於基於生物化學技術的DNA儲存,基於光學技術的新興儲存技術,要更接近實用化的程度。

我們1年前發表的儲存月報,以及封面故事《超高容量儲存媒體時代來臨》,曾介紹玻璃/光學儲存技術,以及多層薄膜光碟技術的發展,這裡我們先從這2種技術的近況著手,再介紹先前未曾觸及的全像儲存發展現況。

玻璃/光學儲存技術

玻璃/光學儲存以石英玻璃作為資料載體,利用雷射在儲存媒體蝕刻紀錄資料,特性是具備寬廣的環境承受能力,以及高儲存密度。經過加工的玻璃,是可承受高度溫、濕度變化與外力侵襲的儲存媒體,無須特殊的環境控制措施,就能長期保存,可大幅節省資料保存的能源消耗,另外玻璃也比其他儲存媒體更容易回收,有利於環保;再結合新的雷射存取技術,理論上,具備較當前磁性儲存媒體高出數十倍以上的容量密度增長潛力。

目前最成熟的玻璃/光學儲存技術,是我們1年多前介紹的德國新創廠商Cerabyte,所發展的奈米陶瓷塗布玻璃儲存(ceramic-coated glass storage),以及微軟與南安普頓大學(University of Southampton)在Project Silica計畫,合作發展的矽玻璃儲存技術(silica glass)。

除了同樣使用玻璃作為儲存媒體材質,這兩種技術其實差異很大。在Cerabyte的技術中,玻璃是作為儲存片的基板,實際記錄資料的是玻璃儲存片表面塗佈的陶瓷層,利用以類似QR二維碼的形式將資料編碼,利用雷射光束燒蝕寫入陶瓷層,嚴格來說,應該稱作玻璃—陶瓷/光學儲存。

Project Silica則是使用多層石英玻璃構成的玻璃板作為儲存媒體,透過雷射脈衝在玻璃板的不同深度與位置燒蝕,產生微細孔洞,藉此記錄資料,理論上可堆疊多達100層玻璃,構成立體的3D結構資料儲存層。

Cerabyte與Project Silica都宣稱能透過陶瓷與玻璃材質,具備很高的環境適應能力,以及百年等級的耐久性,並可提供較現有LTO-9磁帶高出20倍到50倍的容量。但就容量發展潛力來看,可在儲存媒體中構成立體多層儲存層的Project Silica,高於只在玻璃基板表面陶瓷層紀錄資料的Cerabyte,但存取技術也更複雜,因而商用化發展的進度也較慢。

Cerabyte的陶瓷玻璃儲存發展規畫

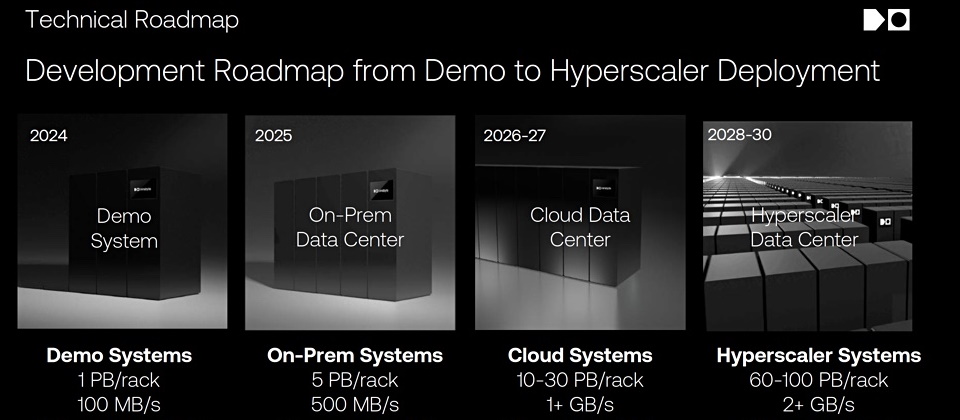

縱觀多種新興的長期資料儲存技術,Cerabyte的陶瓷玻璃光學儲存,是最接近商用階段的技術之一,目前已有用於展示的產品原型,正準備發表第一代用戶端部署的系統。(圖片來源/Cerabyte)

這兩項技術在過去一年以來,都沒有發表新的技術進展消息。就Cerabyte而言,在2023年底展出原型設備後,截至目前為止,主要致力於尋求更多合作關係,例如加入主動歸檔聯盟,成立美國據點,並在2024年中與年底分別獲得快閃儲存廠商Pure Storage的投資,以及歐洲創新理事會(European Innovation Council)的資助,還參與年底的SC24大會。

2025年將是Cerebyte產品發展的關鍵節點!依照該公司在2023年8月於SNIA SDC 23大會發表的發展路線圖, 2024年預計推出每機櫃1 PB容量的展示系統,2025年推出每機櫃5 PB容量的用戶端部署系統, 2026到2027年推出每機櫃10到30 PB容量的雲端系統,最終在2028到2030年左右,推出每機櫃60到100 PB容量的超大規模系統。隨著Cerabyte在2023底展出原型設備,算是達到路線圖的第1階段,接下來的重點,便是能否在今年推出實際可部署於用戶端的系統。

至於Project Silica方面,過去幾個月同樣沒發表新的技術進展,只有幾則推廣性質的媒體訪談報導,未揭露新的技術訊息。

全像儲存

這是利用雷射全像攝影原理,將資料調變後,利用雷射以不同角度照射到光敏感的儲存媒體中,改變儲存媒體的折射率,從而以類似雷射全像影像的方式紀錄資料。由於儲存媒體是以3度空間來紀錄資料(而非只在表面紀錄資料),並能透過不同雷射入射方向,將不同資料紀錄在同一個位置,因而可以獲得極高的儲存密度,理論上1立方mm便能儲存4Gb資料,實際展示的原型設備則能提供3倍於藍光光碟的容量。

全像儲存早在2000年代初期,便先後有InPhase、Polaroid、Optware等廠商嘗試推動全像儲存技術的商用化發展,InPhase還曾在2005年展出過原型設備,但後來都沒有具體成果。

到了2020年代,英國新創廠商HoloMem又重拾光學全像儲存,同樣是利用雷射在聚合物材質媒體內,以雷射全像攝影方式記錄資料,主要訴求是可透過平行存取多層資料,獲得遠高於傳統光學儲存的傳輸率與資料記錄密度。HoloMem宣稱其聚合物儲存媒體可承受攝氏-14度到160度的極端溫度,無須特殊環境控制設備即可長期保存,擁有50年以上的壽命。

HoloMem曾在2024年中宣稱,可望在該年年底之前推出原型系統,但直到2025年初的現在,仍未見到進一步訊息。

多層薄膜光碟

在玻璃光學或全像儲存這類基於全新材料,或是全新存取機制的光學儲存技術之外,傳統光碟技術這幾年也有新進展,最具代表性的廠商與產品,便是我們先前介紹過的Folio Photonics的多層薄膜光碟。

當前藍光光碟每一面最多只有3到4個光學層,Folio的多層薄膜光碟每一面則能提供8到16個光學層,從而能大幅提高儲存容量。不過,為了讀寫這種多層薄膜光碟,也需要新的雷射讀寫頭技術,Folio聲稱其光碟技術已完成實驗室驗證,目前正在開發配套的光碟機與光碟櫃。

Folio的多層薄膜光碟發展路線圖

.png)

多層薄膜光碟是既有藍光光碟的延伸發展,透過更多光學層提高儲存容量與密度。Folio已規畫4個世代的多層薄膜光碟,第1代產品預定這兩年就會問世。(圖片來源/Folio)

依照Folio在2022年中發布的路線圖,該公司預定在2024到2026年推出500 GB到1 TB容量的第1代產品,接著在2026到2027年推出1到2 TB容量的第2代,2028年前後推出2到4 TB容量的第3代,2030年推出4到10 TB的第4代。目前距離Folio預告發表第1代產品的時程已過了一半,但過去1年多以來,仍沒有進一步訊息傳出。

DNA儲存技術的起步

另一種被看好的新興歸檔儲存技術是DNA儲存,自從科學家掌握DNA定序解讀與編碼技術後,也衍生出利用DNA儲存資料的概念。

DNA儲存的基本概念,是先將二進制資料以編碼壓縮後,轉譯為DNA基於4個鹼基(A、T、G、C)的形式,然後合成雙螺旋鏈分子,再插入生物細胞培養繁殖、複製,然後將這些細胞乾燥與密封保存,要讀取資料時,則反向以DNA定序的方式,解讀保存在細胞DNA的資料。

相較於現有儲存技術,DNA儲存的優點是極高的儲存密度、高耐久性與容易保存。

首先,比起基於二進制的現有IT儲存技術,DNA儲存是利用更多的4個鹼基來記錄資料,而且以生物分子層級來編碼資料,因而可擁有較現有儲存技術高出多個層級的容量密度,聲稱1克DNA即能儲存215 PB的資料,而且也能長期穩定保存,在無水、無空氣環境下,可保存成百、上千年,而且保存與存取的耗能都很少,也能很容易繁殖與複製。

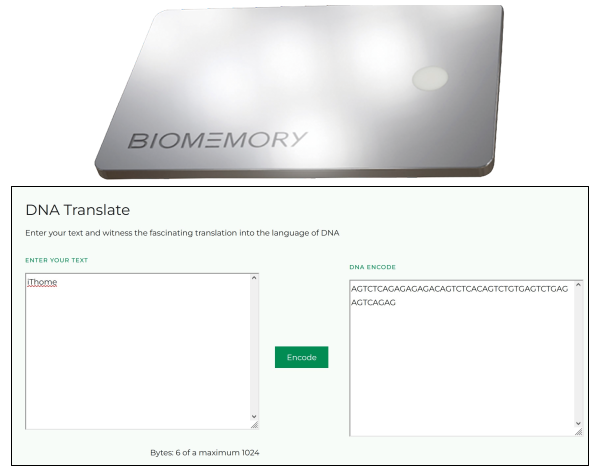

目前在美國、歐洲與中國,有多個研究機構與新創廠商投入DNA儲存技術的開發,法國新創廠商Biomemory已在2024年初,宣布推出小容量DNA儲存應用服務(使用1KB容量、基於大腸桿菌的DNA記憶卡),還宣稱預定在2026年推出資料中心級的DNA儲存設備Biomemory Prime,預計可提供100 PB容量。

Biomemory的DNA儲存技術

近期Biomemory剛推出嘗鮮性質的DNA儲存服務,照片中的金屬記憶體卡密封著基於大腸桿菌的DNA儲存資料,雖然容量很小、存取速度很慢,而且非常昂貴,但已能實際使用。該公司網站也提供將字串轉譯為DNA編碼的操作展示,這是DNA儲存的基礎。(圖片來源/Biomemory)

但整體來說,DNA儲存雖已經驗證可行性,但距實用化還有相當長的距離,目前的DNA儲存的資料記錄與讀取,都須利用特殊設備以串列方式存取,速度非常慢,成本也非常昂貴,例如Biomemory的1KB DNA記憶卡收費就要1,000歐元,基本上只能算是嘗鮮性質的噱頭,另外也還要考慮生物安全性問題。

目前的DNA儲存發展焦點是在提高存取速度,以及降低設備成本,新創儲存廠商Catalog曾在2022年底發表1種平行搜尋DNA儲存的技術,中國北京大學研究人員也在2024年底發表一種平行存取DNA儲存的方法,可望改善存取速度。

新時代仍需相當時間才能到來

檢視幾種主要的新興歸檔儲存媒體技術後,我們可以發現:各項技術的成熟與實用化程度,大致與其容量發展潛力成反比。

這些新技術中,最成熟、技術風險最小的,應該是Folio的多層薄膜光碟,但即便是Folio規畫中、預定於2030年推出的第4代產品,也只能達到每碟片10 TB容量,即便是1組10碟片卡匣所獲得的100 TB容量,大致也只與同時期的新一代磁帶相當,而無法超越磁帶。

次之的是Cerabyte的陶瓷玻璃儲存技術,目前處於已發表展示用原型產品,正準備推出第一代實際部署系統的階段。不過,以Cerabyte的發展規畫來看,該公司目前提出的3個世代產品規格,無論容量或效能,都還是遜於目前的磁帶櫃產品,恐怕還需要相當長的時間,才能實現該公司宣稱的容量密度成長潛力,目前這項技術的主要優勢是耐久性與環境承受能力。

英國新創廠商HoloMem也宣稱,正準備推出他們第一代雷射全像儲存技術的原型產品,這項技術的容量成長潛力更勝前面兩種,號稱擁有10倍於現有儲存設備的容量密度,但目前該公司發表展示用原型的時間已經有所遲滯,而且該公司也尚未公布具體規格。

再來是Project Silica的玻璃光學儲存技術,與雷射全像儲存一樣,都可在儲存媒體中以多層次的立體方式記錄資料,容量成長潛力也很高,但目前都只有技術驗證與展示,還未提出商品化的具體規畫。

最後便是DNA儲存,就容量增長的潛力來說,堪稱當前這幾種新興技術之最,但目前只達到驗證可行性、還不具備實用性的階段,成本過高,速度過慢,儘管 Biomemory宣稱預定於2026年推出資料中心級的DNA儲存裝置,但除非在存取技術方面有所突破,即便實際推出這款產品,也很難吸引用戶青睞。

整體來看,Folio的多層薄膜光碟與Cerabyte的陶瓷玻璃儲存系統,順利的話,都可在兩、三年內進入商品化階段,至於其他幾種技術,恐怕5年內都還無法投入實際應用。

更進一步,Folio與Cerabyte的新產品,初期也還不具備取代磁帶與硬碟的能力,只能扮演輔助角色,因此,在可見的未來,磁帶與硬碟這兩項老牌歸檔儲存技術,還必須繼續肩負長期儲存的重任。

熱門新聞

2026-02-02

2026-02-03

2026-02-04

2026-02-02

2026-02-04

2026-02-03

2026-02-05