|

|

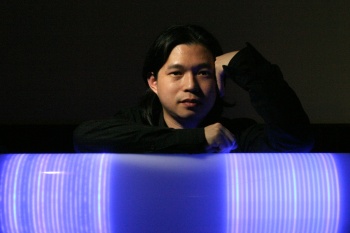

| 上圖為「凝光流影」,此作品是利用轉動LED燈光,讓觀看者產生視覺暫留,一般我們對於視覺暫留多半在光影左右搖晃下產生,較少利用光影上下轉動的方示呈現,此作品利用程式控制LED顯示的時程,組合出數字或文字內容。此作品共使用72個LED燈光及3組晶片製作。 |

資訊科技的出路是什麼?程式開發、系統分析、還是網路管理呢?上述工作都是目前臺灣的熱門工作職缺,臺北藝術大學科技藝術研究所講師王福瑞卻選擇另一條與眾不同的發展方向,那就是「藝術創作」。2006年,他與學生在關渡美術館的參展作品「凝光流影」中(如照片),結合了自動控制、機械原理及程式開發等相關技術,在一個看似裝置藝術的外表下,骨子裡卻需要強大的技術背景為支撐,才能造就如此完美的作品,這就是王福瑞所選擇的道路。

放棄制式IT工作,追求有趣的工作

我們見到王福瑞時,他身穿黑色勁裝,留著微長的秀髮,看似頗有人文氣質,能與「藝術」畫上等號,但是如果他不說,大概沒人知道,之前他還從事過程式開發與網路管理等相關工作。一直以來,他對於藝術都有著濃厚的興趣,而與他相識許久的日本朋友,也看穿他對於藝術創作的喜愛,因而建議他:「人生短暫,要追求自己真正有興趣的路途發展」,王福瑞才決定放棄原本安逸的工程師之路。

王福瑞從大學時期,就很有興趣研究音樂創作,舉凡流行、古典或實驗等性質音樂,多少都有涉獵,也培養出他對於聲音的敏感度,當時他就從類比式的混合音樂著手,開始實驗各種聲音的不同組合方式。當他在美國專研電腦資訊碩士時,更是活躍於音樂創作之路,並且紛紛獲得肯定,早期作品也收錄於美國知名期刊Auscultare Research的「Soundtracks for Bride of Sevenless」之中。不過也是因為在出國念書前,他早已經從事數年程式開發工作,也奠定軟體開發的基礎,邏輯運算、數理能力及資訊知識都不是問題,所以念研究所時,讀書像是打工,反而音樂創作才是全職工作。

IT背景有助於科技藝術創作

回國後,雖然王福瑞也在一般公司從事網管工作,但是他不曾放棄對藝術創作的熱忱,從早期類比混音設備,開始獨立研究數位音樂的製作,直到現在從事音樂、影像及互動藝術的結合,他認為有了資訊科技的背景,對藝術創作的想法,更能落實於作品中,特別是現代的藝術作品,希望與觀看者能有即時的互動,若沒有加入資訊科技,根本無法達成此目標。

若產品開發與藝術創作兩相比較,他覺得前者往往有一定的目的,以企業利益為著眼點,而後者則沒有特定目的,以個人想法為主要考量。就像去年他指導的「LED創意作品」為例,這對他來說是一項創舉,因為之前的作品,都是先有架構,才開始想如何構成,LED創意作品則是在實驗中,才測試如何提供視覺效果,而且學生也是在這種實驗課程中,才能具體了解應用方式。

早期他大多在個人電腦的作業系統平臺上開發互動程式,但是在LED作品卻希望排除電腦元件,只要插電就能提供互動效果,因此必須將程式寫入微處理晶片內,還必須考量到LED顯示效果,以及機械動力等各種工程知識,這一連串的專案過程,必須有藝術工作者的創意外,更考驗是否能製作出作品。他認為創意只是想法,唯有落實在作品,才會為人所接受。

在藝術發想中,提升自己程式分析能力

家人的支持,也是他能無慮發展的另一項原因。當初他放棄網管工作時,就買了Mac電腦,開始專研MAX程式(MAX程式最早從控制聲音出發,至今已結合影像及互動能力,在科技藝術上是專門的程式語言,類似.NET,有整套的開發套件,能拖拉元件,成為程式的一部分,非3D MAX軟體)。

而他的家人則認為,只要為自己的作為負責就好,並沒有干涉很多。只是他開始專研MAX語法時,也遇到許多困難,雖然MAX程式是一套功能強大的互動開發系統,但是專門談論相關主題的書籍很少,於是他開始自學MAX程式開發方式,並實驗在互動藝術的表現。

到現在,他還在不斷實驗,在座位旁邊有一個小型工作室,裡面有機械裝置、切割器及許多線材等設備,還有很多國外科技藝術的範本書籍,他也經常觀看國外的藝術作品,了解作品發展的脈絡,從中找出適合自己發展的特色。除此之外,當想法要落實為成品時,就需要分析解構的能力,分析作品的元件、解構搭配的程式運算。不過也是因為當初他從自學著手,早已具邏輯思考能力,將想法落實成作品並非難事。

他訓練學生的方式也是培養獨立自己的精神為主。從藝術啟發到作品完成,講師只是輔助的角色出發,主要是學生要主動學習,互動的程式語言很多,無法深入教學每種技能,當學生有想法後,就要想出解決方法、如何處理及製作步驟等思考面向,直到作品完成,這一連串過程中,除了訓練程式能力外,更包括專案分析,只是他們這群人製作的產品是藝術品,而非IT產品。

獨創性是藝術創作中最困難的地方

從早期,他最熱忱於音樂創作,到後期開始結合影像及互動科技,這也是現在科技藝術發展的脈絡,不過他覺得,互動科技的發展已達到一個門檻。因為互動科技在展示方面很容易,但很難在藝術方面有成就,更不容易發揮出原創作與獨特性,因為藝術創作最難的,就是大家看到這作品,就知道是誰的風格。

為了發展出屬於自己的藝術品,因緣際會下,今年王福瑞又開始朝向音樂創作之路前進。在訪問現場,我們也看見了他新作品的雛型,這是利用8個音響在0~20MHz的音頻範圍中發聲並產生共鳴,再利用MAX程式控制每個音響的發聲時間與頻繁。最奇怪的是0~20MHz的音頻範圍是人類耳朵聽不到的聲音,我們問他,觀賞者要如何聆聽這項藝術品,他說為了讓觀賞者有感覺,到時會再修改,以符合大眾的希望。這就是藝術最詭異的地方,你不知道創作者想表達什麼,但只要看到此作品,就知道可能是哪一群人的創作,這就是科技藝術的獨創性。文⊙蘇碩鈞

|

IT結合藝術是科技創新的行業 |

| 或許有人質疑,什麼是科技藝術的前途?王福瑞認為,現在資訊科技多半隱藏在背後,一般大眾只會接觸到展示層的資訊,而科技藝術則整合創新內容,讓產品不單只是功能性,更富有創意性,而裝置藝術不單只是藝術品,更是能融入生活的實用品。

日前也有國內某知名資訊公司旗下某部門,詢問如何將科技藝術作品,放置在員工活動的公共空間,讓員工在休閒時刻,也能接觸到好玩、又具互動性質的裝置藝術。 |

IT人物-王福瑞

臺北藝術大學科技藝術研究所講師

●工作內容:教學研究

公司檔案-臺北藝術大學科技藝術研究所

●成立時間:2001年

●營業項目:「整合臺灣科技與藝術」及「培養臺灣跨領域人才」為主要目標,並與國內外相關學術、藝術單位的交流合作,開創師生發展舞臺。共有媒體藝術創作(甲組)與數位藝術創作(乙組),乙組的發展方向就是結合數位科技與藝術創作為宗旨。

熱門新聞

2026-02-02

2026-02-03

2026-02-04

2026-02-02

2026-02-04

2026-02-03

2026-02-05