|

|

| 圖中的畫,是李家祥將他們的互動網站藝術作品「Fuse」展覽結果列印下來的收藏品。 |

6臺液晶螢幕,將實際拍攝的人體影像排列成十字架,一旁透過投影機以大螢幕投射排列成十字型的6張人體影像,隨著時間流逝,影像的RGB三原色畫素慢慢擴散成一圈專屬的彩色光環。這是在國立台灣美術館舉辦的臺灣前衛文件展所展出的作品「人體測量室」,屬於運用大量科技裝置的互動藝術。

「人體測量室」這件融合多種資訊設備與技術的互動藝術作品,由所以然藝術實驗室的李家祥與曾鈺涓共同設計、創作。曾鈺涓負責概念的發想與構思,而李家祥則設計電腦程式,規畫硬體設備整合與建置,將這些起初看似天馬行空的藝術概念化作現實。李家祥在互動藝術領域的角色,我們姑且可稱之為藝術工程師,是與沒有IT背景的藝術家合作,協助他們將概念以科技媒材組合呈現。

以工程師角色一窺藝術創作梗概

李家祥有北科大機電整合研究所碩士學位,目前正攻讀機電科技博士,曾在全球線上與象雄數化擔任研發經理及技術總監,負責網站架設與互動系統設計,學歷與工作背景十足就是一位IT人,與藝術創作似乎扯不上關係。但在全球線上任職期間,當時的行銷企畫經理,同時也是科技藝術家的曾鈺涓,想表達使用者操作滑鼠、點選網頁時主控權被支解、破壞,而發展出的糾結關係,請李家祥幫忙設計程式,並架構硬體。

於是,這個兩臺個人電腦互相串聯,配有兩個螢幕、6個滑鼠的「Click」,就成為李家祥以工程師身分參與藝術創作的處女作;透過李家祥的程式設計,觀眾在玩「Click」時,用滑鼠點選網頁,系統不一定出現他們期望的頁面,而是隨機從資料庫中擷取網頁,6個滑鼠之間也會互相爭取操控權,主導游標移動,雖然這對李家祥而言只是個簡單的小程式,但卻讓他一窺科技藝術的梗概,從此跨入藝術創作這個與資訊截然不同的領域。

發現程式的另一種寫法

「藝術創作讓我發現程式的另一種寫法。」這是李家祥初接觸科技藝術創作的最大體悟。

藝術家的想法往往是天馬行空,創作的邏輯與思考模式也跟一般商業IT應用大相逕庭。李家祥寫電子工程或商務程式時,都不能有「Random(隨機)」這參數出現,因為只要存在不可控制或無法預期的因子,這些程式可能會產生相當嚴重的後果。但「Random」卻是互動科技藝術裡相當重要的一部分。以李家祥與曾鈺涓共同創作的「Click」、「O」的聊天室,以及「人體測量室」等,內含許多隨機元素都是它們的共同特色。

不僅程式設計方式與電子商務或工程反向操作,要將抽象的藝術概念和邏輯,分析成一行行的指令與參數,並整合軟硬體設備而實體化,也都是一次又一次的「不可能的任務」。就拿下雨這概念而言,藝術家往往只跟工程師要求做出下雨的效果,但工程師便要將這簡單概念,分析成雨滴大小、風向、速度等鉅細靡遺的實際參數,讓系統能有時下大雨,有時毛毛雨,偶爾起個霧;不僅如此,運用有限的預算,在不影響藝術呈現的前提下採購、組裝硬體裝置,也是工程師的重要工作;所以與藝術家不斷溝通、磨合,並能培養出深厚的合作默契,便是完成作品的必要條件。

追尋完美是藝術家與工程師的共同語言

因為IT與藝術領域的本質截然不同,專業用語就成了李家祥與曾鈺涓剛開始在溝通概念的最大隔閡。對藝術家而言,互動的概念是簡單、合乎平常的刺激反應,只要人為操作,那麼作品就會很自然的反應;但在工程方面,要達到這些看似自然的刺激反應行為,則是要進行一連串的功能化與步驟化,並加入自動控制技術讓機器自動感應回饋。

所以,藝術家講的是藝術概念、動作與反應,需做到看似極其自然、簡單,但卻包涵深刻藝術意念的現象;但是工程師卻要將這些動作拆解成詳細的參數與指令,並用可行的技術實現。常常藝術家概念無法讓工程師心領神會,而工程師的專業術語與技術瓶頸,藝術家也不太能理解,產生不少溝通隔閡。

此外,藝術創作不像商業程式般依照專案規畫按部就班,反而常因藝術家隨時冒出不同的創意而立即更改,為了找到最符合藝術家要求的方向,李家祥常常要不斷地修改、甚至重寫程式,多方嘗試不同的新結果。這樣隨時變動的設計方式,一般工程師可能早就翻臉不寫,不過李家祥卻甘之如飴;因為他往往能在一次又一次的嘗試下,找到讓作品更完美的新點子。

能長時間運作是IT藝術品的關鍵

李家祥說:「科技藝術作品,不是程式寫完、硬體組好,實驗室測試沒問題,就算完成。」雖然與商業產品同樣都是程式設計,不過,藝術作品最大的不同,就是要軟硬體皆要經得起長時間到處展覽。

尤其是牽涉到互動行為的科技藝術,軟硬體只是其中一部份,加上與觀眾的互動行為與回饋,才是完整的藝術作品。因此,作品軟硬體不僅要能在各種不同的展覽環境展出,也要能長時間正常運作,否則只要有一點故障,藝術價值就會大打折扣。

李家祥說,往往有許多問題,都是在長期展示時才會發現,所以實驗室測試成功只算完成三分之一,到展覽館佈展開幕也只有三分之二,要一直正常運作到展覽結束,作品才算大功告成。此外,展覽館的資訊設備架構是否完善也是關鍵因素,他就曾遇過因展場資安防護軟體過期,而讓他的作品網頁在展期中遭到駭客攻擊而停擺;「人體測量室」也曾因為藝術館提供的印表機驅動程式一直「貼心的」彈出訊息視窗,而影響運作。這些問題都是在實驗室測試中沒辦法發覺的,當作品第一次參展時,就是工程師與藝術家最緊張的時刻。

是工程師,也是創作者

李家祥至今已與曾鈺涓合作發表過6件作品,都是以「所以然實驗室」聯名參展,而李家祥也是作者之一。

其實,起初李家祥本來只打算純粹以工程師的角色,協助曾鈺涓將藝術概念實體化。但過程中李家祥挑選硬體、撰寫程式的過程,對作品也產生很大的影響,而且也會與曾鈺涓討論藝術概念的表現方式,在創作層面也有很深的涉入;讓曾鈺涓與李家祥共同體認,工程師也是科技藝術創作中的靈魂人物,不再只是依照需求規畫,組裝軟硬體設備的工匠,而是將作品打造成最完美切合藝術概念的狀態,同時也加入自己的概念思想的藝術家。文⊙王唯至

|

科技藝術,還是藝術科技? |

| 雖然這兩個詞只是藝術與科技的前後排列關係不同,但它們正巧詮釋了藝術家與工程師之前的差異。李家祥認為,科技藝術是以科技為媒材與工具創作,重視的是藝術概念及議題;而藝術科技,則強調藝術創作能使用的科技、設備、工具,以實現的可行性、穩定性為主;前者是藝術家最關切的核心,而後者就是工程師的主要任務。

不過,無論是藝術概念或是實現的可行性與穩定性,都是一件成功的藝術作品不可缺乏的必要條件,工程師在撰寫程式、選材與組裝的過程中,任何一個步驟都會影響作品的美感,也不只是純粹提供技術支援的角色。 所以,他認為既然是科技與藝術的結合,藝術家與工程師之間的關係應該更密不可分,且存在著對等的關係,不能明確畫分誰是主體、誰是技術支援,而是共同努力以最完美的作品呈現藝術概念。文⊙王唯至 |

IT人物-李家祥

所以然藝術實驗室技術總監

●學經歷:台北科技大學機電整合研究所博士班、文化台灣發展協會技術總監、象雄數化技術總監、全球線上研發經理、台灣化學纖維儀控系統設計工程師

公司檔案-所以然藝術實驗室

●成立時間:2003年

●營業項目:互動知識藝術創作、網際知識生態研究、知識整合應用工程。

熱門新聞

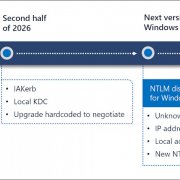

2026-02-02

2026-02-03

2026-02-04

2026-02-02

2026-02-04

2026-02-03

2026-02-05