全球產業競爭,速度、組織學習、創新都是最關鍵的致勝核心能耐,而知識管理正是這三者的利器。將知識管理系統視為企業營運所必須的戰略,一方面讓員工感受到知識管理的威力,提高使用意願;另一方面,也提高企業進軍全球市場的競爭力,一舉數得。

知識管理新觀念

回到營運角度思考知識管理

你的知識管理系統是圖書館,還是軍火庫?這兩種不同的思維,反映出企業規畫知識管理系統的策略高度不同。軍火庫的概念,比圖書館思維更進一步地,將知識管理拉高到企業營運的戰略高度。

新視野:向中鼎學知識管理

用全球化KM創造競爭優勢

中鼎累積了大量知識,創造出Smart Copy的機會,新的KM平臺,讓中鼎更容易掌握這些機會。

全球化KM,讓Smart Copy更具威力

過去中鼎累積大量知識,因而創造出Smart Copy的機會,現在藉由知識管理平臺,中鼎進行Smart Copy的速度更快,更方便,讓中鼎更易掌握機會。

知識管理新作法

回到工作現場累積知識

新一代知識管理的作法已經轉變,不從分類著手,而是進入工作現場,累積第一手使用經驗,從知識應用先入手。

沛鑫半導體KM經驗談

打通KM與工作環境的經脈,降低使用阻力

沛鑫半導體網路通訊課課長林炳南認為,要讓使用者不用增加額外工作,也不會重複工作,才能降低推動KM的阻力。回到營運角度思考知識管理

2007年4月,全美第二大次級房貸公司破產,連鎖引發了全球金融危機,甚至是市值超過800億臺幣的華爾街百年金融集團雷曼兄弟也在今年9月倒閉。全球股市重挫,英法股市創21年最低單日跌幅,而去年國民平均收入全球第8高的冰島,在金融海嘯的衝擊下,也瀕臨破產。

但是,在這一波又一波的金融海嘯中,還是有企業能夠站穩腳跟,不畏衝擊,在全球市場的競爭中屢獲佳績。年中方取得超過臺幣150億元泰國工程標案的中鼎工程,就是最好的例證。

中鼎工程是臺灣最大的國際統包工程公司,2008年在ENR雜誌的全球工程設計公司排行榜中排名63,1年簽約標案的總金額高達8百億元臺幣。讓中鼎員工能夠在全球市場打勝仗的關鍵,正是中鼎儲存在知識管理系統中積累數十年的經驗與知識。

中鼎用知識管理系統來支援員工,到全球市場競爭標案。中鼎工程副總經理廖文忠說:「透過網路就可以取得各種工作上需要的資料、文件、數據等。讓員工到海外市場打仗,隨時有各式各樣的彈藥可以用。」他用軍火庫的概念來形容中鼎知識管理系統的角色,廖文忠說:「KM就像是無國界、無時差、24小時無休,垂手可得的軍火庫。」

圖書館只是消極收藏,軍火庫才會積極使用

知識管理在臺灣已經推廣多年,但仍有不少企業,導入知識管理失敗,究其原因,關鍵還是「使用」,如何讓知識管理系統發揮效用,提高員工使用率和貢獻度,決定了的成敗。

一般企業建置知識管理系統時,常以圖書館的概念來規畫。圖書館的目的是收藏知識,只要將知識放入圖書館中,預備未來能夠取得,便算達成任務。在圖書館概念的思維中,相信只要將各種知識蒐集起來,就能夠發揮效果。

但實際上,不管圖書館擁有幾十萬本的書籍,被借閱的數量都遠遠低於典藏數量。圖書館投入在收集和儲存知識的成本,還是遠高於使用這些知識產出的成效。

而中鼎提出的軍火庫概念則不同。建置軍火庫的目的就是要打勝仗,儲存的火力越多,表示在戰場上的競爭優勢就越強大。只要能夠將軍火及時送到需要的地方,馬上可以派上用場。相較於圖書館的消極收藏,軍火庫概念,更重視如何積極運用知識。

長期輔導企業導入知識管理的智磊知識行銷業務副總經理陳淑芬,她觀察:「知識透過使用,才能發揮價值。」如同錢幣一樣,越流通,發揮的效益就越大。「儲存無法發揮價值,只有交換才有價值。」陳淑芬說。

將知識管理拉高到企業營運的戰略高度

這種積極思考知識運用的態度會讓企業的建置規畫有所不同,陳淑芬認為:「軍火庫概念可以讓企業從營運角度來思考,會優先選擇能創造差異化價值的知識流程,可以更有效地投入企業資源。」

因為軍火庫是要用來戰勝對手的武力,對於彈藥的蒐藏和管理,就會更積極地將力氣放在選擇實際有效的知識上,就像狙擊槍一樣,講求精準,彈無虛發。而不是散彈打鳥,到處射擊,只能期待10發子彈中,有1發子彈能夠命中,白白浪費9顆。

軍火庫和圖書館,這兩種不同的思維,反映出企業規畫知識管理系統的策略高度不同。軍火庫的概念,比圖書館思維更進一步地,將知識管理拉高到企業營運的戰略高度。

典藏思維不易說服員工貢獻,降低KM使用意願

這種策略思維的落差,並非是臺灣企業不了解知識管理。而是很多企業都是從公司保存知識的角度出發,「希望能將知識從員工的身上拿出來,保留在公司的系統裡。」剛導入KM系統的臺灣應解副總經理王琮瑜表示。

一方面,企業希望能避免不斷重複投入資源,來累積已解決的知識,另一方面,也可以避免因為員工離職後,沒有留下工作文件,造成經驗斷層,必須重新長期培養人材。

還有不少企業,名為推動知識管理,其實是將原有紙本文件電子化,建立文檔系統而已。只是將實體的圖書館,搬到網路上建立虛擬的圖書館而已。

雖然,企業期待員工可以從知識管理系統累積的知識中獲益,但是,往往員工還未感受到知識管理系統帶來的效益之前,反而先擔心貢獻知識會降低個人在企業中的不可取代性。「員工會採取消極的不配合態度,或避免將有價值的經驗知識貢獻出來。」美商團智科技產品銷售經理陳哲閎表示。

員工態度消極,進一步會遲滯知識管理系統的累積速度,更讓知識管理系統的價值難以發揮,形成惡性循環,最終導致系統成效不彰,導入失敗。

從全球化營運來規畫KM,讓員工迅速獲益

反觀中鼎,數十年來已經累積了各式各樣的技術文件、專案完工報告等資料,也陸續建置過多套文件管理系統,來協助員工取得資訊。但這些成果,對中鼎副總經理廖文忠而言,還不足夠。2005年,縈繞在他心中揮之不去的焦慮是,如何有效支援在前線打仗的同仁?

後來,在一個國際研討會中,廖文忠遇到知識管理成效全球前十名的工程顧問公司Flour的副總經理,廖文忠向他請益,詢問如何讓知識管理迅速發揮效益,那位副總經理告訴廖文忠:「只要企業是全球化營運,就會水到渠成。」

Flour副總經理一席話,讓廖文忠了解到,推廣知識管理,全球化營運是關鍵助力,而且同時也解決了中鼎同仁在海外缺乏武器彈藥的問題。回臺灣後,廖文忠立即與資訊部門主管合力,在半年內就完成知識管理系統的建置。

對中鼎而言,知識管理系統不只是圖書館而已,還更進一步地積極思考員工對知識的使用需求,拉高知識管理的策略高度,將知識管理系統視為企業營運所必須的重要戰略手段之一,一方面讓員工更快感受到知識管理的威力,進而提高使用意願,形成正向循環。另一方面,也提高企業進軍全球市場的競爭力,一舉數得。

廖文忠表示:「(知識管理系統)是企業全球化後,尤其是以知識為核心的企業,最重要的基礎建設。」

用KM串連供應鏈,在平的世界中與全球競爭

不過,中鼎對知識管理系統的企圖心,不止於此。廖文忠認為:「現在是已經是整個供應鏈、供應網的競爭,是打群架的時代,靠中鼎一家企業,很難與全球競爭。」為了在平的世界中,能夠組織出可以與全球競爭的供應網絡,廖文忠認為:「知識的分享,是很重要的關鍵。」

中鼎預定明年年中開始開放知識管理系統中的部分核心知識,例如內部訓練教材、歷史資料、技術標準、自製工程軟體等,分享給協力廠商與客戶使用。

廖文忠並不擔心將知識分享給其他企業後,會降低中鼎的競爭能力,反而認為可以增加客戶與協力廠商對中鼎的依賴,他說:「中鼎的專業是工程,對工程知識的蒐集、整理、分類等,一定比客戶或協力廠商更好,開放給對方使用,久而久之,他們就會更仰賴我們。」

中鼎的知識管理系統,不僅是企業內部的圖書館、也是中鼎員工到全世界競爭的軍火庫,更進一步,中鼎還要分享給企業外部的客戶、供應鏈協理廠商等,讓中鼎的知識管理系統,成為供應網絡的總圖書館。就像是國家圖書館集中所有知識後,再分享給所有研發機構一般,建立更大的知識網絡。

透過知識分享,還能進一步將中鼎的文化延伸到供應鏈成員,廖文忠說:「與供應鏈伙伴,分享技術、分享經驗、分享訓練,他們就會跟你是一個團隊,或至少是同一個味道。」中鼎想要集結臺灣工程網絡,創造一個跨企業的臺灣團隊,與全世界的頂尖廠商競爭。

這正是中鼎在平的世界中競爭的致勝秘訣,用知識管理平臺來構築自己的供應網絡,到全世界競爭。廖文忠說:「21世紀的全球產業競爭,速度、組織學習、創新都是最關鍵的致勝核心能耐,而KM正是這三者的利器。」

| 三種知識管理的思維模式 |

|||||||||||

| 思維模式 | 圖書館思維 | 軍火庫思維 | 網絡的總圖書館 | ||||||||

| 核心思維 | 蒐集員工的知識 | 支援外出打仗的員工 | 創造跨企業的供應鏈網絡,在平的世界中競爭 | ||||||||

| 態度 | 保守傳統 | 積極創造 | 協力超越 | ||||||||

| 策略高度 | 企業內部任務 | 企業營運思維 | 跨體系的戰略思維 | ||||||||

| 範圍 | 對內 | 對外 | 網絡 | ||||||||

| 效益 | 重複利用知識、降低成本、避免人才離職的知識斷層 | 創造競爭優勢與速度、建立學習型組織、支援全球化營運 | 提高客戶與協力廠商的依 賴、建立跨企業的團隊文化、形成供應網絡,參與全球網絡競爭 | ||||||||

| 發展方式 | 容易與員工對立,導致使用率低落,需進行各種推廣手段來建立分享文化與習慣 | 從使用需求出發,員工可以迅速感受到效益,提高參與度與貢獻,形成正向循環 | 網絡成員協同貢獻與回饋 | ||||||||

|

|

| 中鼎工程副總經理廖文忠認為,KM就像是無國界、無時差、24小時無休,垂手可得的軍火庫。 |

以Smart Copy省時效,最好直接複製就能用

大量累積了各式各樣的專案資料後,廖文忠說:「最重要的是,看有沒有機會做到Smart Copy(聰明複製),直接複製就可以用。」例如專案經理會在完工報告中進行成本分析,分析這個專案中每一個任務所耗費的人力時間。下一次,若遇到類似的工程專案,就可以參考舊有專案的成本分析資料來估價,不需要花時間重新作成本估算,其他專案文件也一樣可以如法炮製。

對強調實務經驗的工程領域而言,廖文忠認為:「江湖一點訣,有人做過,根本不用想。有些工程上的秘訣,說穿了其實很簡單,自己想卻要花上1個禮拜的時間。」

為了善用這些過去資料,1991年後,中鼎進一步著手將大量紙本文件電子化,掃瞄成PDF檔案後,建立查詢資料庫,同時也找了最有經驗的資深人員來整理。「好幾次,最有經驗的人需要去執行更重要的專案,整理工作只好停頓下來。這導致資料庫有全部資料,但是找不到,一樣沒有效用。」廖文忠說。

2001年,中鼎採取了另外一種分類方式,由各部門依工作內容和功能,來建立檔案的分類架構。2004年,再整合各部門的檔案分類架構,自行開發一套企業資訊系統來檢索。這種按各部門功能屬性和工作內容的分類方式,如同圖書館分類法,都是階層式的樹狀架構。

圖書館式的分類架構,無法支援前線

隨著資料累積越多,甚至一個部門的分類中,會有上千份文件,檢索還是需費時逐筆瀏覽。有些特殊主題的資料,橫跨多種類別項目,也很難被歸類到其中一項。龐大資料的檢索困難,讓中鼎海外派駐人員,即使透過網路連線回資料庫,也無法輕易找出想要的文件。

中鼎採用圖書館的概念,來建構知識管理系統,雖然企業已經擁有分享的文化、也累積了大量的資料與知識文件。但對於派駐在海外的工程人員而言,仍舊無法觸及這個典藏豐富的寶庫。

直到2005年,有次廖文忠參加國際研討會時,遇到工程界中,知識管理評比全球排名前十名的Flour公司副總經理,向對方請益後,他才豁然了解,全球化營運是推展知識管理的關鍵助力,同時還能解決同仁在海外缺乏彈藥打仗的問題。

廖文忠說:「中鼎需要的是一個全世界移動的軍火庫。」他回國後,馬上和資訊部門主管討論,重新打造中鼎的知識管理系統。

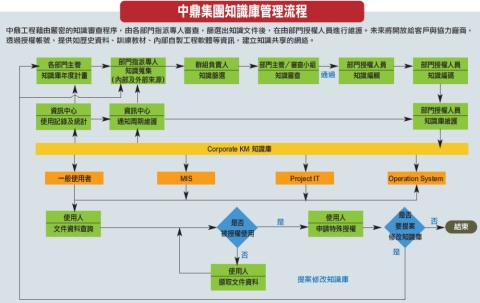

新的知識管理系統採取三層式的架構,將知識管理系統區分為介面層、業務邏輯層和資料庫。第一層提供單一登入的入口網站作為使用者統一的進入點,再建置知識庫、知識專家和線上學習,作為第二層業務邏輯層的內容,並提供檢索服務,讓使用者可以在同一個網站中,直接檢索底層的各種資料庫,不需要像過去一樣,使用者得自行到各部門的檔案伺服器中逐層瀏覽。

知識管理系統導入2年後,中鼎進行內部問卷調查,發現使用者最希望能改善搜尋效率不彰的問題。因此,中鼎進一步推動第二階段知識管理系統的導入。一方面導入中文搜尋引擎的技術,同時將1萬8千多筆的中文知識文件,全面翻譯成英文,來提高中英文資料同時搜尋的精確度。

同時,中鼎也導入聯邦式身分認證機制(ADFS),來整合集團內子公司的帳號權限,解決子公司員工透過代表性帳號查詢時,不易追蹤的問題。這讓知識管理系統增強搜尋能力時,也能兼顧企業對資訊安全的控管。

此外,在第二階段中,中鼎新增SOS服務,來彌補專家名單的不足。針對使用者無法分類或不清楚找哪位專家的問題,開放給所有人回答,或者由知識庫自動指派給可能的專家或部門。若問題還是沒有解決,三天後會轉給廖文忠,他再來協助。廖文忠說:「希望透過這樣的設計,讓使用者能得到答案。」 全球化KM,讓Smart Copy更具威力

全球化KM,讓Smart Copy更具威力

從第一階段的系統導入,到第二階段的搜尋增強,廖文忠認為:「到這時候,中鼎全球化的知識管理才算成熟。」

全球化知識管理平臺成形後,廖文忠的Smart Copy策略更為中鼎全球營運知識,創造出更大的競爭優勢。廖文忠說:「我們現在經常遇到,在一個地方遇到的問題,可能在另外一個國家已經解決過。」

中鼎很早就體會到分享跨國知識的威力。例如有次在沙烏地阿拉伯的工程中,遇到不鏽鋼管發生鋅脆化,導致漏水的問題。參與工程的中鼎員工,將問題與解決方法寫成技術通報傳回臺灣。後來,中鼎在臺灣承攬另外一件廠房建造工程時,因為知道這個解決辦法,而額外爭取到六千萬元的工程。

現在藉由知識管理平臺,中鼎進行Smart Copy的速度更快,更方便。廖文忠以各國稅制為例,不同國家往往架構類似,只是稅目、稅率不同,或者名稱不同但意思相同。「中鼎員工進入一個國家後,聽到類似獎勵投資的名稱,可以回到知識管理平臺查詢,很快能從其他國家的經驗中,找到不少能直接複製的部分。」

過去中鼎累積大量知識,因而創造出Smart Copy的機會,新的知識管理平臺,讓中鼎更容易掌握這些機會。

推動內部行銷,提高系統使用率

|

|

| 為了確保員工都知道知識管理系統,中鼎工程副總經理廖文忠特別印刷宣傳海報,廣發到各地辦公室,公布在門口提醒員工使用系統。他說:「不管制度性,或非制度性的方式,我都會去推廣,我的責任就是要讓人種樹又乘涼。」 |

不過,多數人喜歡乘涼,不喜歡種樹。為了確保每一個人都會使用知識管理平臺,廖文忠進一步推動內部行銷活動,仿照唱片業熱門排行榜,發布各項使用情形的統計數據,建立每日、每月與年度排行榜。由於中鼎原有內部制度中,已經要求每一份報告都留下作者姓名與專案資料等訊息,以便後續諮詢。透過排行榜的機制,更讓貢獻知識的人,永久在知識庫中留名。

此外,還透過舉辦比賽、徵文、知識貢獻獎等推廣形式,甚至訂定辦法提供稿酬,來獎勵退休人員將腦中知識撰寫成報告,並能參加知識貢獻獎的選拔。

除了獎勵措施,廖文忠也在實務工作上,強化專案與知識管理系統的連結深度。第一步先舉辦讀書會,要求專案經理閱讀歷史回饋資料,了解業主資訊,他希望專案成員開始執行專案之前,就能透過KM蒐集過去的相關資料,了解以前的慘痛教訓或得意經驗。

對於使用普及率不高的部門,廖文忠會親自打電話給部門主管,了解原因,甚至親自示範登入系統的方式。「不管制度性,或非制度性的方式,我都會去推廣,我的責任就是要讓人種樹又乘涼。」他說。

現在,中鼎知識管理系統的每日點閱率超過400次,是當年世界級知識管理企業Flour點閱率的2倍多。但中鼎人數不到Flour規模的五分之一,換言之,中鼎知識管理系統平均單人使用率是Flour的10倍之多。

除了使用量的成長外,從熱門文章的性質上來比較,過去多半以軟性文章為主,第二階段導入搜尋引擎後,硬性文章的比例逐漸增加,廖文忠表示,中鼎的知識管理已經從先前的「看熱鬧」階段,正式進入「看門道」的階段。

用開放來建立團隊、培養關係,架構全球競爭網絡

不過,廖文忠對於中鼎的知識管理系統,還有更大的期待。下一步,他預定將知識管理系統中,有利別人,無害自己的內容,開放給客戶、協力廠商等。

將經驗與知識與協力廠商互相分享,來形成社群,成為團隊,廖文忠說:「希望讓協力廠商的能力更強,也期待和他們形成團隊文化。」連內部訓練教材,未來中鼎都將開放分享,讓協力廠商可以熟悉中鼎的工作方法和文化。

另一方面,對客戶也開放知識管理系統,中鼎希望能讓客戶享受中鼎管理工程知識的專業經驗,例如工程分類架構、檢索方式等,「這可以讓客戶感受到差異化的價值,未來客戶若更依賴我們的系統,我們也考慮酌收費用,彼此就能建立伙伴關係。」廖文忠補充。

透過知識管理系統的開放策略,形成團隊,培養關係,廖文忠期待中鼎能夠運用知識管理平臺,架構出一個靈活的供應網絡,在全球市場中競爭,「目標是成為世界級的一軍,與各國頂尖廠商競爭。」廖文忠說。

點小圖看大圖

點小圖看大圖

|

用數據來貫徹系統效益的追蹤 |

| 近幾年,中鼎工程一路從區域性公司,轉型為國際性公司。全球化轉型過程中,一路推動中鼎資訊系統升格的關鍵人物,正是中鼎工程副總經理廖文忠。

他用獨到的管理哲學,長期在中鼎內,扮演資訊與使用者的中介角色,讓中鼎的資訊系統,能夠貼近使用者的需求。 使用者非用不可,才是成功的系統 從工程設計起家,後來轉入工程建造,廖文忠參與過各式各樣的海內外工程。他看過許多美麗的建築設施,投入了高額成本,完工後,卻因為無人使用而成為荒廢的蚊子館,他覺得相當可惜。 但是,比起實體建築物,廖文忠認為,看不見的軟體系統,更容易成為蚊子館。 廖文忠說:「一個系統,如果不讓它成長到可以自己存活,就會變成軟體蚊子館。」他進一步解釋:「這個存活關鍵是,要讓使用者依賴系統,像是人需要吃飯、睡覺一般。做到讓使用者沒有系統,就活不下去。」 像是中鼎現有一套內部人事系統,提供員工輸入自己的工作時數,經過主管核可後,會成為每月薪資的計算標準。廖文忠說,每個人上班自然非用這系統不可,就像是身上的血液一般。「要設計、執行到這種程度,系統才算成功。」他說。 持續追蹤系統效益是關鍵 在一般資訊部門主管,往往會將心力集中在系統導入過程,更積極者,進一步透過各種內部行銷來提高使用率,但是,對廖文忠而言,這些都只是第一步。廖文忠認為要投入時間來追蹤系統的後續效益,才是讓系統成功的秘訣。 比如說,中鼎資訊部門建立了一套整合式電話系統,能將原本各地子公司的各種電話、手機等通訊,都轉換成內線電話來節省國際通訊費用。設計之初,廖文忠就要求資訊部門作效益評估,提出可行性評估,計算出每月、每年可節省的費用,預估多久回收成本。 進一步,廖文忠還要求資料部門,要落實系統效益的測量。例如員工到大陸出差時,若離開辦公室後,有沒有透過公務用手機Sim卡來利用公司系統?是不是每一個人都是使用公務Sim卡?子公司是否有足夠的Sim卡?每一個出差員工到達後,是否都會收到這張臨時Sim卡? 透過這樣綿密的測量,統計出使用數據,廖文忠認為,才足以確認系統是否發揮。他說:「只有測量,才能知道有沒有效益。」 此外,測量出系統的效益,還可以讓系統建置者獲得成就感。廖文忠說:「對設計與規畫的人而言,這些數據就是最好的回報,他能夠自豪地用數據告訴別人,自己幫公司省了下多少錢。」 不僅如此,這些測量資訊,對廖文忠而言,也是確認績效的證明。例如今年中鼎內部進行了系統滿意度調查,使用者對系統的滿意度評比,與廖文忠評比系統負責人員的考績結果一致,「這對我來說,是很大的激勵,證明了考績評比的公允。」廖文忠說。 追蹤成效就像是廖文忠每天工作的一部分,例如知識管理系統,即使已經建置3年,但他每天還是會打開電腦,瀏覽一下熱門排行榜的數據,「每天花幾秒鐘,看這些數據,會看到系統長大,更成熟,這是一種工作的樂趣。」廖文忠笑著說。 |

回到工作現場累積知識

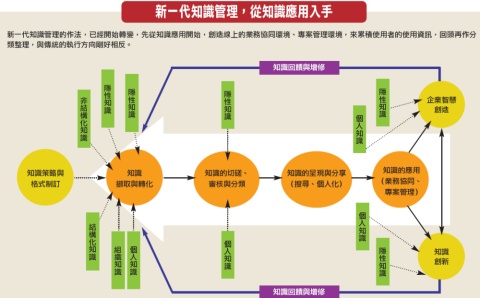

從圖書館到軍火庫,知識管理思維的轉變,也衍生了新的作法。新一代的知識管理,不再像過去先整理知識架構,而是回到使用者的工作現場,從知識應用先入手。

過去的知識管理著重分類與蒐集,知識完成整理後,才能讓使用者應用。但使用者還未感受到效益,就必須先努力投入。像是抽水發電,辛苦送水上山,才能順流推動發電機,但消耗產出相抵,其實效率不彰。

除非,企業已經具備了分享知識的文化,否則,推廣過程往往決定了知識管理系統的成敗。企業必須花費很大的力氣,才能提高員工使用意願。

但是,新一代知識管理的作法,已經開始轉變,美商團智科技產品銷售經理陳哲閎表示:「從知識產出以後的成果處理,延伸到產生知識的進行階段。」

不同過去從分類開始的策略,新一代知識管理,先從知識應用入手。從使用者的工作現場出發,思考知識應用的型態,創造使用者一個線上應用平臺,例如業務協同平臺、專案管理平臺等,「讓使用者在運用平臺工作時,也自然而然地,將知識放入平臺中,最後再回頭整理。」陳哲閎說。

將知識管理延伸到工作進行過程,更容易保留員工的隱性知識,在工作現場能記錄的知識,不只是文件、還可以包括工作指派、問題追蹤過程,客戶往返郵件等,能夠更多元,也更豐富。

例如,臺灣應解就以工作專案的處理流程,來作為知識管理系統的架構之一,讓員工逐項安排工作進度的同時,也記錄了所有文件。

此外,陳哲閎指出,知識管理的核心精神,也從過去的「分享」精神,轉變為更積極的「參與」。「要讓員工有參與感,就要跟他的業務確實發生關係。」他說。

不過,從「參與」角度來累積知識,也帶來新的門檻。企業從鼓勵員工分享知識,轉而必須要改變員工的工作型態,讓員工習慣將工作現場搬到線上。

臺灣有家金融業者的資訊長,就直接用工作進度清單的網頁,作為每周會議的唯一資料,讓員工習慣進入系統回報工作。印度一位資訊主管則直接規定員工的電子郵件禁止附加檔案,只能使用知識庫文件的連結網址。

新一代知識管理融合了部門協同、文件管理、專案管理,不全然能從資訊特性來區分KM、文管或協作系統,而是循著使用者工作現場的需求,形成業務主導的虛擬工作場所。

點小圖看大圖打通KM與工作環境的經脈,降低使用阻力

點小圖看大圖打通KM與工作環境的經脈,降低使用阻力

|

|

| 沛鑫半導體網路通訊課課長林炳南認為,要讓使用者不用增加額外工作,也不會重複工作,才能降低推動KM的阻力。 |

沛鑫半導體是鴻海集團進軍半導體產業的先鋒,從2001年成立後,迅速成長,陸續到大陸投資、設廠。2005年底,為了轉型成世界工廠,沛鑫決定建置知識管理系統,讓兩地員工的知識能夠即時共享。

沛鑫分了3階段導入,先從研發部門開始,由R&D副總經理帶頭,成立技術委員會來推動,第2階段再推廣到全公司的員工。最後,將系統管理交給經管部,成為公司日常營運工作。

導入知識管理系統,沛鑫半導體網路通訊課課長林炳南只用了4個月。但是,如何改變員工的使用習慣,讓使用者願意採用,成了林炳南最主要的課題。

初期沛鑫強制規定使用,由副總經理親自每月督考,並且每年由高階主管評選最有價值文件。但是,使用者仍有抗拒心態,形成推動阻力。林炳南歸納出2個主要抗拒原因:使用者不願意做工作以外的事,也不願意重複工作。只要解決這2點,就能提高使用者的意願。

林炳南回到使用者角度,思考如何不增加額外的工作。他發現沛鑫雖已建置文件管理系統,但是,在這個系統中的文件,為了供所有人閱讀,必須遵循共同的公司規定或ISO規範,無法自由地記錄瑣碎的個人業務內容。

因此,沛鑫在KM系統中,建置了部門專區,並提供每個人有一個儲存空間,可隨意記錄個人工作內容,也不硬性規範形式,只要使用者認為有幫助的資訊,都可以儲存。林炳南認為:「只要工作文件儲存越多,公司風險就會越低,形式反而不重要。」

若是已經存在的文件,例如周報、內部文件等,或使用者放在個人電腦中的資料。林炳南則用搜尋效率以及提高部門績效的理由,來吸引使用者移動資料,說服他們將資料搬移到KM系統中,而非複製兩分,避免重複建置。

更進一步,林炳南運用SmartKMS系統中抓取資料的元件,定期自動從Lotus Notes系統中,選取符合條件的文件,匯入KM系統。使用者或使用部門,只需要設定篩選關鍵字,就能透過程式自動執行,不用自行建立。

林炳南讓知識管理系統與工作環境相通,不是取代既有系統,而是暢通不同系統間的資訊管道,來降低使用者的抗拒心態,創造推廣工作的助力。

今年2月開始,沛鑫知識管理系統已經交由經管部負責,資訊部門只需每月提供使用率報表,不需再介入,林炳南已經達成任務。

熱門新聞

2026-02-02

2026-02-03

2026-02-04

2026-02-02

2026-02-04

2026-02-03

2026-02-05