正隆

「面對全球氣候的變遷,去年全球均溫上升突破1.5度C防線,這意謂著我們必需加速系統化的轉型」,正隆永續發展部經理陳靜宜在今年數位永續高峰會上說。

成立已有66年的正隆,為國內知名老牌造紙業者,也是國內最大的工業用紙及紙器公司,該公司大量採用回收紙再生,降低國外進口紙漿的需求,生產工業用紙、紙器及家庭用紙,以家庭用紙為例,春風、蒲公英等品牌相當知名,國內每2個紙箱用紙就有1個,每4包衛生紙就有1包來自正隆。

儘管造紙為傳統製造,但是隨著智慧製造發展,正隆不斷推動轉型,也與其他企業一樣面臨永續節能減碳合規的焦慮,例如臺灣在今年徵收碳費,正隆是國內第一波符合徵收碳費標準的企業之一,因此在推動數位轉型的同時,也相當重視節能減碳,除了取得ISO14064溫室氣體排放標準,2015年還通過ISO50001標準,強化對能源的管理。

陳靜宜指出,氣候風險分為實體風險及轉型風險,實體風險指天災,例如乾旱、洪災等造成的經濟損失,轉型風險則是人為的因應措施帶來的風險,例如各國法遵、政策,以及市場及技術的變化,對企業營運所帶來衝擊。在臺灣,由於國際政治上,並非聯合國成員,難以參加國際合作,加上國內自有資源有限,例如臺灣的能源99%仰賴國外進口,臺灣以代工為主,碳排留在臺灣,氣候風險更高於全球。

氣候風險更衍生出碳風險增加,碳成本內部化,增加企業的營運成本,環境部在2025年開始徵收碳費,針對排放2.5萬噸約500家企業徵收,增加企業的成本,降低營收,在2030年更積極的目標下,要求各行各業力行減碳。

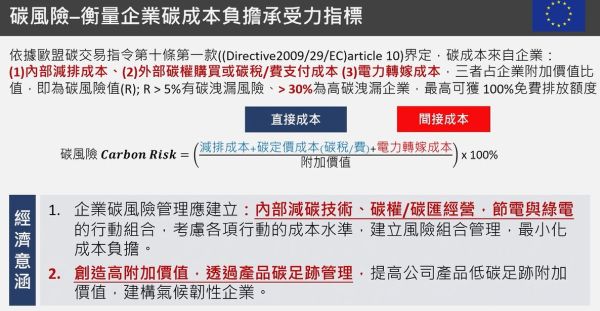

然而,企業的碳成本如何計算、如何管理碳風險?根據歐盟碳交易指令第十條第一款,碳成本包括三個減碳行動的成本,企業或組織內部減排成本,對外購買碳權、碳稅/費的購買成本,以及電力轉嫁成本,三者相加占附加價值的比重,就是碳風險(Carbon Risk)。

陳靜宜以造紙業為例,附加價值約為營收的22%,據此計算碳風險高低,代表企業可容忍的程度;如果要妥善管理碳風險,就需要考慮三個減碳行動產生的成本,將其最小化,另一方面提高附加價值,透過產品碳足跡管理,提高產品的低碳足跡附加價值,建立氣候韌性企業。

推動雙軸轉型面臨三大課題

她指出,企業應先辨識面臨的風險,再提出對策,採取行動。在實踐雙軸轉型上,正隆有三大課題,第一是環境成本內部化,碳管理成製造業減碳關鍵;第二是國內造紙業轉型動能不足,除了三大業者,造紙業上下游供應鏈,許多的小型廠轉型動能不足,影響產業升級;第三個是臺灣的資源許多仰賴進口,實踐淨零的條件及限制較高。

在造紙過程中,正隆聚焦建構廢物再利用的三大循環策略,產品循環、水循環、能源循環,再加上一個農林循環,農林循環為肥料、生質燃料、淬取物、木漿/非木漿的循環運用,除了為能源循環提供生質能運用,其中的木漿/非木漿也和產品循環有關。

正隆在2019年進一步提出S.M.A.R.T五大智紙策略,S代表資源減用、M代表轉廢為能、A代表產銷智能、R代表回收再生、T代表先進製程。換言之,該公司的策略為盡量減少資源耗用,將廢棄物再回收利用,並且在製紙過程中導入AI智造及新製程技術。

有了策略後,正隆訂定多項目標,例如逐年降低溫室氣體排放量、提高回收紙利用率、廢棄物資源化、降低工紙單位產品用水量、替代燃料率等。

提高產品、水、能源三大循環利用

在產品循環上,正隆一年使用166萬公噸回收紙,估計減碳超過960萬公噸。陳靜宜指出,除了衛生紙無法回收外,幾乎所有的紙類製品都可以回收,以前一張紙可循環使用3到4次,運用新製程調校及改善後,現在可循環使用6到7次,以外帶常使用的紙便當盒、紙杯為例,這類紙容器利用紙塑分離技術,達到全紙容器能夠循環再利用。

.jpg)

透過開發本地再生白漿,降低使用國外進口品,減少碳足跡,再生白漿可被用來開發B2B包裝用紙或環保建材,至於紙容器分離出的塑膠淋膜則可用於替代燃料。 「臺灣有一半的紙餐盒垃圾能夠進到正隆的再生處理廠處理」,陳靜宜說。

再生白漿也能用於農業,農業種植常使用的塑膠銀黑布,以為農地保溫,並且抑制雜草生長,正隆看到商機,使用100%在地回收紙的再生環保抑草紙,可取代塑膠布,提供抑草、保溫、保溼等功用。

在水循環方面,回收紙經過加水處理,分離纖維之後,這些廢水會重覆再利用22到26次,直至無法再利用,最後產生的廢水因含有許多的有機質,將廢水經過厭氧處理、沼氣提純甲烷,用於產生綠電,例如正隆在2022年於桃園大園廠建置沼氣發電系統,一年可產生1,300萬度電,可供3,000戶家庭使用,預估一年可減少超過1.4萬公噸碳排,這些綠電可以賣給台電,或是用於自己身上。除了大園廠,目前臺中后里廠也在建置中沼氣純化系統。

至於能源循環,在製紙過程中,需要用節450到600度的高溫蒸氣快速烘乾紙胚,多餘的高溫蒸氣可被用於發電,正隆為實踐廢棄物能源化,在竹北廠建置高效能的生質熱電系統,可使用四種燃料(漿紙污泥、生質燃料、媒、製程產生的SRF),使用製程產生的替代燃料,2024年估計替代燃料率達18.63%,取代媒炭約10萬噸,一年能產生約1.26億度電,可供3.5萬戶家庭使用。

為了讓「電」盡其用,正隆也導入Power SCADA&PI系統,來協助他們加強用電管理,包括用電分析、負載預測、電力分配、需量管制等。

智慧製造提高減碳效益、生產效能

許多企業推動數位轉型,導入新科技目的在於提高營運或生產效率,在相同的資源之下有更多的產出,也符合節能減碳的趨勢。

陳靜宜表示,正隆很早開始推動智慧製造,2019年進入智紙4.0,透過建模技術將造紙產線的製程連結,蒐集資料作最優化分析。至對線下部分則導入數位巡檢系統,經過一兩年的優化後,現在也導入臺中后里廠。

在正隆的智紙4.0裡,建立可視化的戰情管理系統,以造紙相當重要的紙機為例,必需監控紙機的運作,加強維運管理,正隆運用AI建模技術,用來追蹤分析即時監控紙機的生產狀況,預測維護,降低停機及維修成本。「除了達到減碳效益,同時也提高設備的效能」,她說。

此外,因應ESG趨勢,企業需要不同的利害關係人提供報告,不同於其他企業使用碳管理工具,正隆由IT部門負責整合ERP的數據,自行盤點資源的使用、組織的碳排、產品碳足跡、永續採購管理,運用這些數據建立ESG報告給不同的利害關係人。

不論是ESG或是資安,在企業永續經營的思維裡,不能只有企業自己做的好,還必需照應到上下游供應鏈,大家一起做好。因此,正隆針對供應鏈設計4大韌性行動,希望提升合作業者在回收資源品質、碳管理、數位管理、人才賦能,並且個別制定2030年要達到的目標。

陳靜宜以正隆大量使用回收紙資源為例,如果要讓循環利用做的好,就必需促使回收資源供應鏈的167家回收商轉型升級,許多資源回收商規模比較小,正隆一方面加強宣導回收資源的分類,提高回收紙質,也協助他們導入AI應用,以獎勵和懲罰併行的方式推動回收商轉型升級。

陳靜宜建議企業可訂定雄心的節能減碳目標,作為供應錄接單,以及獲得金融機構融資的重要契機。其次是目前已有很多工具,協助導入智能產銷,加速轉型,不只是企業自身加速轉型,也要促成供應鏈升級轉型,創造低碳智造競爭力。正隆未來也會持續聚焦在以紙張為本的永續方案,協助社會的低碳發展。

熱門新聞

2026-02-09

2026-02-06

2026-02-09

2026-02-09

2026-02-09

2026-02-06

2026-02-09