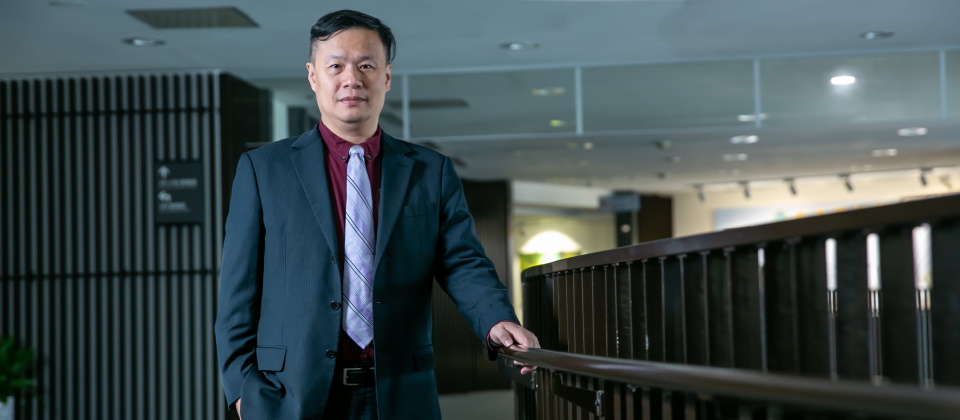

衛福部資訊處處長 李建璋 (攝影/洪政偉)

「電子病歷會不會有iPhone時代?」這是衛福部資訊處處長李建璋在衛福部部落格一篇文章中的大問,也是他給自己的課題。

答案是肯定的。他認為:「當電子病歷系統如iOS一樣,讓所有應用程式以共同的標準,放入一個共享市集,」就會催生出各種醫療AI應用,使用者能選用適合自己的App,客製化工作環境,「電子病歷iPhone時代就會降臨。」

這正是李建璋對臺灣未來智慧醫療的想像。為將這個願景轉換為現實,他上任後延續衛福部醫療IT改革方向,祭出3大基礎建設目標,包括「資料統一」、「規則統一」和「應用程式統一」。

目標1:資料統一

資料統一是要協助醫療院所導入國際醫療資料標準HL7 FHIR,透過這個「共通語言」來記錄電子病歷、降低資料互通門檻。李建璋自己是醫師出身,長年從醫經驗,讓他體會到臺灣電子病歷交換的困難。尤其醫療院所各自開發的電子病歷系統互不相容,每當病人轉診時,還是得靠燒錄光碟、影印資料等傳統方法,來將資料從A醫院轉至B醫院。

而採用FHIR標準,可統一電子病歷架構,解決資料交換問題。有了這個基礎,還能進一步發展加值應用,比如以FHIR標準開發含有AI功能的健康管理App,加速智慧醫療的開發和導入。

目標2:規則統一

再來,「規則統一」是要採用臨床品質語言HL7 CQL,來達到健保申報規則和評鑑標準的統一。因為,FHIR只定義框架,就像規範每張病歷的組成區塊,但區塊中的欄位內容,得靠CQL定義。

CQL是一套國際標準程式語言,它包含醫療概念和文法,其設計非常直覺、很好上手。衛福部計畫用CQL編寫健保申報規則,並將這些規則放置於國家規則圖書館(Rule Library,類似代碼庫)中,供醫界取用。

如此,每當健保申報規則修改時,比如出現新適應症,或像COVID-19疫情間新藥和規範推陳出新,醫院IT就不必再趕工修改申報程式,直接從規則圖書館下載更新即可。目前,衛福部委託執行的次世代數位醫療平臺辦公室團隊,已建置了50條健保申報規則。

有了FHIR和CQL,還能讓醫學評鑑更公平。因為,過往醫療機構參與評鑑,會根據政府公布的標準來整理資料。但這些標準只是「文字規則」,醫院得自己從資料庫中,撈出符合規則的數據。這種做法,容易存在解讀空間,因此發生數據被美化或調整的問題,未必完全反映真實狀況。

採用CQL,就可參照電子化的醫療品質指標eCQM,醫院系統直接根據指標需求,提取數據、產出報表,大幅減少人工整理時間,產出的資料也更客觀、真實,評鑑也就更公正。

目標3:應用程式統一

只有資料統一、規則統一還不夠,李建璋還提倡以FHIR為基礎的SMART標準,來實現應用程式統一。

SMART提供一套App開發框架,開發者用來打造一款應用程式後,就能在所有符合SMART on FHIR標準的電子病歷系統上執行,不必針對不同電子病歷系統,一一客製化開發不同版本。

李建璋坦言,在臺灣,各家醫院電子病歷系統不同,要上線一套好用的AI系統,往往得耗費3到6個月才完成一家醫院的導入,過程更是勞師動眾,拖慢了創新應用的腳步。採用SMART,就像是把電子病歷系統變成一個App平臺,讓上面的應用程式可以隨插即用,加速智慧醫療的採用速度和規模。

進展1:醫學中心驗證標準轉換工具

為將這些目標落實到全臺醫療院所,衛福部針對導入對象,提出3種差異化策略。首先是醫學中心,李建璋指出,醫學中心擁有完整的醫療資訊系統(HIS),因此,衛福部採取的策略是建置國家電子病歷數據中臺,來將醫學中心的病歷資料,進行標準轉換和交換,而非全面更新醫院HIS。

這個資料標準轉換,又可細分為幾種做法。因為,病歷資料雖然採FHIR標準,但FHIR只規範病歷架構,欄位內容並未統一,比如同樣是疾病欄位,A醫院可能寫糖尿病,B醫院寫DM(Diabetes Mellitus),C醫院寫Type 2 Diabetes,這就造成後續分析的混亂。

因此,衛福部要導入3種國際標準編碼,包括實驗室檢測數據編碼LOINC、醫學術語編碼SNOMED CT,以及處方用藥編碼RxNorm,來在FHIR框架下,統一欄位寫法。

但要導入這些編碼,勢必會挑戰醫學中心現有做法,尤其醫院才從國際疾病分類代碼ICD-9過渡到ICD-10沒幾年,現在還要學習數量高達10倍之多的新編碼,對第一線醫師和專門審查病歷代碼的疾病分類人員來說,簡直是洪水猛獸。於是,衛福部專案辦公室團隊開發一款標準轉換工具,由大型語言模型(LLM)驅動,能將病歷欄位中的內容,轉換為幾個相似性高的LOINC、SNOMED CT和RxNorm編碼,疾分人員再核對、勾選即可,大幅減輕人力負擔。目前,這套工具正在馬偕醫院、林口長庚醫院和中山附醫中試辦,已完成1,000份病歷測試,接下來要用10萬份病歷來驗證。

衛福部團隊和試辦醫院預計用1年時間,將這套工具優化到能正式上線。也就是說,全臺22家醫學中心在2026年就能開始使用。

這套工具上線後,李建璋期待的第一件事是打造「My Health Portal」,也就是一套彙整各種醫療資料的健康管理平臺,提供比健康存摺更豐富的數據,讓民眾可存取自己的醫療資料,也能授權家人查看,利於平時追蹤和就醫。

甚至,他打算在平臺中新增一個「捐資料」選項,來讓民眾決定,是否要將自己的資料捐出做AI訓練。如此一來,既符合大法官釋憲要求、保障民眾退出權,也能推進醫療AI研究。「我們不用2,300百萬,我們只要2、300萬人資料,就能形成一個世界級的資料庫,訓練出很強大的AI,」李建璋說。

進展2:建置區域與地區醫院的數位底盤

第2個差異化策略瞄準區域醫院和地區醫院。衛福部盤點發現,這層級的醫療機構系統老舊,因此他們計畫,逐步翻新這些醫院的HIS,來改善IT體質。

衛福部的構想是,由資訊處帶領專案辦公室團隊和協力廠商,開發出臺灣HIS共用數位底盤PAUL,同時保留客製化開發的彈性,來供區域/地區醫院使用,就像是Android架構般。

這個數位底盤由不同模組組成,包含底層SDK、K8s容器、API框架、醫療相關模組(如電子病歷、健保申報、排程預約)以及醫療應用模組(如HIS、PACS影像管理系統等)。由於臺灣醫資業者規模不一,衛福部打算請不同業者開發個別模組,來組成數位底盤。

考量到業者可能擔憂生意受損,李建璋回應:「所以我們要建立信任,讓他們知道,他們可以將建好的模組程式碼授權給衛福部,還能拿數位底盤來升級自己的電子病歷系統。」

衛福部規畫分3階段建置底盤,預計共打造30至40個模組。第一階段瞄準行政模組,目前已完成9個模組的開發,接下來將建置醫療相關模組。

為確保這些模組的前瞻性,衛福部也設計3道機制來把關,首先由專案辦公室團隊草擬需求,再由國內醫療IT專家提供建議和回饋,最後考量國外專家意見。比如去年,衛福部資訊處邀請SMART共同創辦人、哈佛大學波士頓兒童醫院臨床資訊中心主任Kenneth Mandl簽署備忘錄,也請他對數位底盤設計給予建議。同時,李建璋還希望建置專屬網站,視覺化揭露數位底盤建置進展,讓大眾看得到進度。

進展3:用開源工具打造衛生所公版系統

落實三大目標的另一項差異化策略,是要針對全臺衛生所,打造名為黑熊的公版電子病歷系統。這套公版系統,要以國際開源的電子病歷系統OpenEMR為基礎,將其客製化為適合臺灣環境的電子病歷系統。

說到開源系統,許多人抱有刻板印象,認為功能不好、介面不友善、沒人維運,但其實,這套OpenEMR不僅獲得美國醫療IT辦公室(ONC)標章,還有5,000多家美國醫院使用中,有著強大、穩健的社群生態支援,這也是衛福部看上OpenEMR的原因之一。

為將OpenEMR順利引進臺灣,衛福部第一步要將系統本土化,第一屆找來花蓮慈濟醫院,已替花蓮衛生所建立慢性病管理、癌症篩檢、肺結核防治等模組,先作為黑熊版系統的部分模組。

接著第二步,衛福部要找國內衛生所電子病歷業者,來打造醫師看診介面、約診流程和藥局處方等系統。李建璋指出,這一步仍需與業者溝通,讓業者放心,「衛福部不是公司,只是開發工具、將工具裝到衛生所,還是需要業者提供客製化、維運服務。」他比喻,就像是造車廠轉型為租車公司,業者商業模式不會因此大受衝擊。

對李建璋來說,標準統一、規則統一和應用程式統一這3大目標,就是要打造世界級的臺灣智慧醫療基礎建設,為未來10年發展鋪路。他甚至期望,臺灣能因此發展出屬於自己的醫療作業系統(OS),形成強大生態系。

CIO小檔案

衛福部資訊處處長 李建璋

學歷:美國哈佛大學流行病學博士畢業

經歷:美國哈佛大學流行病學博士畢業後,於2012年進入臺大醫院雲林分院,擔任急診醫學部主任至2016年。而後,2021年起開始擔任臺大智慧醫療中心顧問,同時兼任臺大醫學院急診醫學科臨床教授。2024年起借調至衛福部資訊處擔任處長至今

機關檔案

衛生福利部

●成立時間:1928年成立內政部衛生司,經十次改組於2013年升格為衛生福利部

●業務介紹:整合社會福利及衛生醫療資源,針對福利服務輸送、關懷弱勢、醫療照護、全民健保、健康促進、疫病防治、食品藥物管理等議題,來擬定整合連續性之公共政策

●網址:www.mohw.gov.tw

●地址:臺北市南港區忠孝東路6段488號

●員工人數:約1萬2千人

●部長:邱泰源

資訊部門檔案

●資訊部門主管:李建璋

●直屬主管:邱泰源

●資訊部門名稱:資訊處

●資訊部門人數:30人

●資訊部門分工:共4科,包括基礎設施及資訊安全、共用性資訊系統及服務、公衛醫療資訊系統、社會行政資訊系統

IT大事記

●1988年:建立全國醫療資訊網(HIN)計畫

●1989年:推動醫療資訊標準化

●1995年:全民健保開辦

●2004年:全民健保IC卡建置

●2008年:推動電子病歷計畫

●2012年:辦理健康雲計畫

●2013年:持續辦理醫院電子病歷和互通補助計畫;建置健保雲端藥歷系統

●2015年:建置健保醫療資訊雲端查詢系統

●2017年:推動醫療雲2.0計畫

●2018年:建置醫療資安資訊分享暨分析中心H-ISAC;建長照資訊系統

●2019年:強化醫療資安聯防機制

●2020年:擴大遠距醫療適用範圍;推動醫事人員行動憑證

●2021年:規畫將電子病歷交換中心改為FHIR架構

●2022年:開放電子病歷上雲

●2023年:成立次世代HIS平臺專案辦公室;建置數位同意書平臺

●2024年:衛福部3大AI中心啟動;開發醫學術語轉換器;與耶魯大學附設醫院簽署合作備忘錄,鎖定醫療資訊長培訓、醫療IT系統與AI

●2025年:正式啟動臺灣醫療資訊標準大平臺

熱門新聞

2026-02-11

2026-02-11

2026-02-09

2026-02-10

2026-02-10

2026-02-06

2026-02-10

2026-02-10