現代管理大師哈默爾(Gary Hamel)沉潛許久後,在2007年的著作《管理大未來》(The Future of Management )中,把創新分成了四級,從最簡單的「作業創新」,到較難些的「產品/服務創新」,到很難的「策略創新」,最難的則是「管理創新」。他說:如果有一位1960年代的經理人來到今日的公司裡,一定覺得不陌生,許多管理事物仍然熟悉一如往昔──當前的管理方法大部分甚至仍源自一百年前。哈默爾認為,不管大公司、小公司,如果要跨越績效表現的門檻,一定要有「管理創新」;在追求創新的時候,也無法不從管理下手。

賦權,可能成為二十一世紀一個重啟管理創新的引擎。在現代管理上,如果要簡單定義「賦權」,賦權就是一種「有效的授權」(effective delegation)或「成功的授權」(successful delegation);很多授權終歸失效或失敗,則肇因於缺乏「當責」這種核心概念與工具。如果要簡單定義「當責」,當責就是一種完全責任(whole responsibility)、終極責任(ultimate responsibility),亦即,不論是小案成敗,或公司存亡,「當責者」不計環境,負有最終成敗全責。沒有擁有權(ownership)感,就不會有當責,沒有當責也會失去擁有權感,也就很難真正瞭解到賦權的精髓與全效運作了。

IBM、惠普、奇異等公司長久以來就不斷聲稱:「賦權」是他們在驅動品質上、客服上、生產力上連續不斷改進的所有努力的「引擎」。

說文解字論「賦權」

賦權的英文是「Empowerment」,由Em的字首與Power(權力)的字根合成。Em的字首有兩層意義,兩層合起來才能賦予「賦權」完整而具體的價值與意義。可惜,目前在國內國外管理的理論與實務上,總是偏廢其一。

Em,一是表示「外加」(put onto)或「賦予」(providewith),是指在原有權力╱力量之上再附加、再施予的意思。所以,授受者就會更有「力」了。

另一意則是表示「內含」的,是within,是表示每個人自身天賦就具有很大力量,只是沒有被充分釋放出來。

這兩種含意都分別有學院學者與實務專家在支持,「外加」派的像是哈佛大學著名學者坎特(Rosabeth M. Kanter)女士,及企業界許多優秀領導人,他們認為賦權中最重要的是,要再外加或重新施予更多、更大的權利與權力,常常是由上階的施加給下階的,富有的施加給貧乏的,有勢的施加給無勢的。所以,賦權不只用在管理上,也用在政治學與社會學上。政治賦權是把權利或權力加給那些較貧乏的弱勢團體,如女性、黑人、殘障團體等,或者,還給原有的團體,如美國的印地安人、澳大利亞的毛利人,或一般原住民或人民。賦權由政治而社會,就涵蓋了各種社會工作、社區發展,也延伸到心理衛生界、醫療界、教育界與企業界。

另一方面,賦權也常會談到如何激發自己潛在的力量,把這些力量釋放出來。強調這一方向的專家如肯. 布蘭查(Kenneth Blanchard)等著名企管顧問及許多人力資源專家與領導學學者。他們要表達的是「人人都有貴於己者」,天生我材必有用,有點像天賦人權,也是天賦能力。他們討論怎樣協助個人重塑自我價值與自我能量,以解決自我乃至外在問題。它也有一種流程,促使每個人能夠自主性地思考、行為、行動,並掌控工作與決策。所以,這時候的power顯然更包含著brainpower(腦力)。根據研究,每個人平常工作中所用掉的腦力只有10%而已,那麼其他90%的腦力如何開發並應用,就是很大的挑戰了,這些專家與學者們認為,賦權不必外求。

社會學家摩勒(Rick Maurer)主張:「人們應該要被賦權,被附加予『權柄』與『責任』,以使有能力做成決策。這些決策將影響他們的工作,而在做成決策的過程中,只應有來自別人極少數的干擾與異議。」

這位社會學家的概念已經很具體了。不過,如用在企業界,氣勢就需要更強化許多,例如企業人是需要被「賦權」,被賦予的是「權柄」──隨後則應更加努力而發展發揮「權力」;企業人擁有了做決策的「權柄」與「責任」──在這種情況下,更正確來說,是擁有了「當責」、是要為決策的成果負全責的。

還有兩位社會學者,華勒斯坦(Nina Wallerstein)與伯恩斯坦(Edward Bernstein)的看法也很有意義,他們認為:「賦權是一種社會行動過程,在這個過程中,人們、組織,乃至社區,都被鼓勵參予並逐漸取得控制權,以主導他們在自己社區中的生活,或更大社會裡自己的生活。」所以,賦權也是一種對自己、對別人,在組織或社會中良性的參予過程。

英國企業界著名顧問卡萊特(Roger Cartwright)在綜合他的許多企業理論與經驗後,對賦權下了這樣的定義:賦權是一種流程,這個流程要釋放出員工的全部潛能,以便承受更大的責任與權柄做成決策。然後,在這個流程中還要提供員工所需資源,讓事情得以完成。

所以,賦權不只賦予決策之權,又包括了提供「成事」所需之資源。葛波南(Swapna Gopa l an)在《賦權團隊》(Empowering Teams: An Introduction )中綜合各家言論,對賦權管理提出了一個更實務的看法:賦權代表著,提供一個正確形式的空間,在這個空間下可以創新、可以激勵、可以把任務完成。賦權有兩面,一是作業面,一是組織面。在作業面裡有各種評量方法,以針對目標來檢驗進度,採取的是一種透明化的方式,以鼓勵強力的對談(dialogue)與不斷改進(continuous improvement)。在組織面裡,被賦權的團隊需要有訓練才更可能「成事」,領導人要教導、要公開、要會聆聽──聽出已被說出的及未被說出的,更重要的是,要建立一個互信的環境。

如此,賦權則又包含了賦予權力、提供空間,也要求成果。賦權已成為現代組織追求組織有效性(organizational effectiveness)的一種重要驅動器了。故,綜合來說,企業界賦權含有兩種重要概念與實現途徑:第一種概念與途徑是植基於組織的整體環境。賦權是定義成一種實務或一套流程,其中包含了在組織中逐層而下的責任與授權,讓員工提升決策權限以便完成組織所託付的工作任務。

第二層概念或途徑則植基於一種員工的心理狀況,員工是否接受了責任與授權,他們如何看待這項任務及其所代表的意義與所造成的衝擊,以及自己的能力與自我決策的程度。

這兩個層面都應該被重視並且去實踐。

威廉.拜漢(William C.Byham)博士說:「賦權是一種對工作上擁有權與有承諾的感覺,這個感覺來自於當事者有能力去做決定、願意負起當責,能夠以成果被評量,並且被視為是一位深思熟慮、有所貢獻的人類,而非徒具一雙手聽別人吩咐怎麼做的人。」

英國牛津字典是這樣定義賦權的:第一步是,投注法條上的或正式上的權力或權柄,亦即授權、特許(license);第二步是,賦予額外權力以完成成果或一個目標,亦即賦能(enable)、許可(permit)、附加權力以便更有執行能力。

領導學大師柯維(Stephen Covey)進一步定義「賦權組織」是:在該組織中的成員具備有知識、技術、慾望與機會去達成個人的成功,這些個人成功還要能導向集體的組織成功。

明辨權力與權柄及其運用

當一位專案經理無奈地對你說:「其實,我是有責無權的」,這時的「權」指的是權力或權柄?

當一位談判代表很為難地對你說:「很抱歉,我沒有被授權」,這時的「權」指的是權力或權柄?

我認為,這兩例中談的都是權柄,指的是在一個官位上、法制上應有的權限、權威或決策的權利。具體來說,權柄是一種可以說「是」或「否」的合法權利(right),坐在經理寶座上就有經理的權柄,更大的官則更是大「權」在握,古時的帝王握有子民的生殺大權,還可罪及九族。現代的經理可以批准或不准一個新的計畫、費用額度、完成期限等,一個大經理人有權柄可以核准一個高達數百萬美元的新產品開發計畫。

權力(power)呢?簡單來說,是一種影響別人行為的能力。進一步說,是一種能力(ability),這種能力足以讓別人依你所要求去做該做的事,或者說是有能力讓事情依照你所要求的方式去發生。

所以,權柄與權力是有關的,權柄是一種法制上的權力,是正式由組織核定授予的,也被員工接受並視為一種權利。

如果從比較負面的角度來看,權柄是一種迫使別人行動的權利,權力則是一種迫使別人行動的能力。

專案經理常不是一個正式功能組織上的頭頭,故天生「權柄」薄弱,但卻有重要案子需要跨越過幾個功能組織,要限期完成。他更需要發展「權力」,一種影響別人改變行為的能力,縱使他的權柄較弱,卻可以努力發展「權力」,以完成任務,交出成果。不能認為沒有「權柄」,就陷入了「受害者循環」而自怨自艾、怨天尤人。

那麼,什麼是「權力」的源頭?讓我們也可以從源頭處汲取或加強一些影響力?

回歸到本質上來說,權力有兩種源頭,亦即:個人基礎上的源頭與團隊結構上的源頭。

個人基礎上的源頭,如:

● 獎賞權:能獎賞成員的成就、績效,乃至正面行為;有功不賞會逐漸喪失你的影響力。

● 強迫權(coercive):懲處不當行為或不足績效的義務與權利。

● 法制權(legitimate):在正式的官位上,好好發揮應有的權利──此亦即「權柄」的部分。

● 專家權(expert):具有被公認、被肯定的技術、才能,或特殊知識,足以發揮影響力。

● 參照權(referent):因為被喜愛或被仰慕而據以影響別人行為的能力。

團隊結構上的權力源頭則如:

● 知識上:個人、團隊或其他次團體擁有的知識或專業,對於達成團隊的目標有其關鍵性影響的。

● 資源上:個人、團隊或其他次團體能夠提供實質上重要或難以獲致的資源的。

● 決策上:個人、團隊或其他次團體贏取某一程度的力量而足以影響決策者。

● 網路結構上:具有多種不同的友情連線、資訊管道與協同運作管道者──這些管道包括存在於團隊內部與外部兩者。

我們由此或許可以感到,讓事情發生改變,並有效地成功執行的真正重要「資產」,是「權力」,而比較不是「權柄」。權柄只是依附在法制上、在官位上,常常是徒有權柄無力執行,更會造成無力感(powerless)。另一方面,權力是賦加在「人」之上的,是要憑實力賺回來的,或經營出來的,真正有實力(powerful)的人並不一定非要權柄──你還是因為無法獲得位階上的權柄而大嘆:有責無權,百事難為嗎?

ARCI阿喜法則

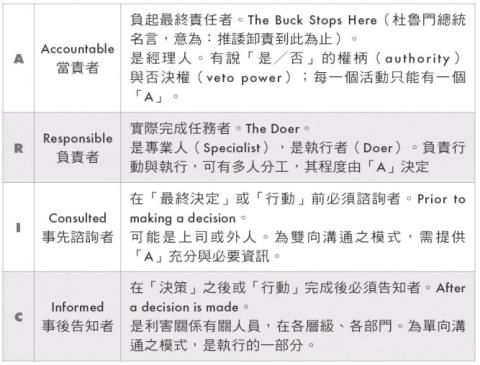

「當責者」與「負責者」的關係一旦確立後,就可以延伸應用在所謂的「銳西法則」(RACI)中,RACI常用於流程管理、專案管理、軟體開發、新產品開發等許多的跨部門、跨區域、跨國及跨階層的團隊經營中。「銳西法則」用於釐清角色與責任(role and responsibility),故又稱「責任圖解」(responsibility charting),這種責任圖解涵蓋四種角色,四種不同程度的責任程度,其定義如下:

這個定義廣用於微軟、杜邦、美國專案管理學會(PMI)、英國資訊基礎建設學會(ITIL),及許許多多的國際機構組織與大小企業。

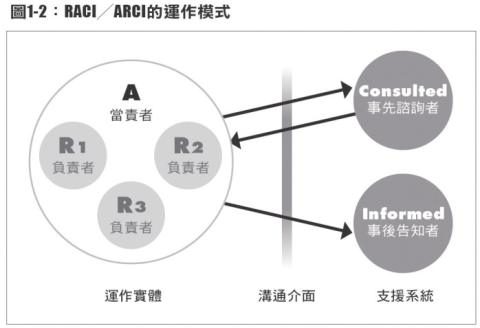

如果以圖形來表示,則如圖1-2。

左邊的A與R是實際上在推動各種活動的運作實體,分別負起不同責任、完成各項任務,同時,他們透過中間的溝通介面,在右邊取得系統協助與支援:其中之一是「事前諮詢者」的C,C可能是直屬上司,或其他部門資深主管可茲資助者,或外面的顧問;他們提供寶貴資訊與經驗,乃至更多行政上的支援,但無決策權、無否決權,通常運用的是「影響力」,而不是「權柄」。

另一是「事後告知者」的I,例如人資、財務、後續計畫主持人,又如客戶,也可能是R1、R2、R3等各跨部門人員的老闆們,這些人都要知道你的重要進度及部屬工作實況等資訊的。

RACI法則早期多應用在美國軟體設計業,很多軟體業老闆在推動專案時,常急切地最先找到「工作者」的R,再找「當責者」的A,常延誤甚至忽略了更重要的A,也沒能把焦點更正確地擺在A(當責者)身上,導致工作常常難以有效推動,所以現代「當責式管理」的趨勢是:「是ARCI,不是RACI」。在美國與英國,一些新進的組織、學界與顧問公司,多已經把「銳西法則」改成更清晰明確的「阿喜法則」(ARCI)了,只是前面兩個字母的順序對調,其他如定義與用法等都完全相同。

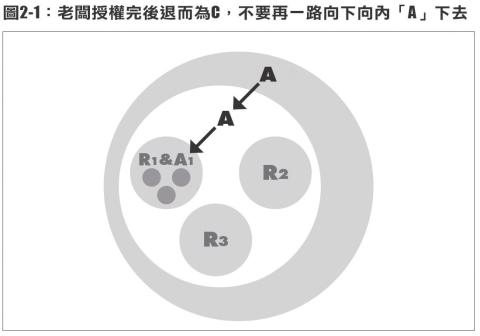

ARCI帶動的是一個團隊當責(team accountability),在ARCI中,主事者的A與「被諮詢者」的C有很重要的互動關係,常關係到整個團隊的成敗。進而言之,A只有一個,C則大約有三種人,例如C1,他正是A的頂頭上司,這位頂頭上司在授權完成後不會仍騎在A頭上,他會退一旁而為C。C2可能是公司內其他部門的高階主管,能對A的成功更有助益甚至能提供其他資源。第三種的C3則可能是外面請來的管理或技術顧問。其間關係是,C1與A的互動是授權(或賦權)運作的最關鍵活動。(摘錄整理自第一章)

明辨賦權與授權及其運作

授權,陽春派或最通用派的定義可能是:主管分派工作,然後授予屬下應有的權柄去完成某項工作。

我要對這項簡單定義做進一步剖析。

第一,主管分派的「工作」,是屬重要的工作或不重要的工作,甚至是日常瑣事?如屬日常瑣事時,是不應算為授權的,有一項調查分析說,優秀的經理人有80%以上會把「重要任務」授權給屬下去做──在台灣,這個比例可能就偏低了。分派瑣事,還隨便分派,有人戲稱是dumping(傾倒垃圾)。

第二,授予權柄的「權柄」,指的應是決策的權柄。但在實案中,主管容許屬下真正擁有多少的決策權?這裡面有很大程度上差別的,如果你擁有了幾乎全部的決策權,你能不為這個決策及其成果負起全部責任(即當責)嗎?我說的「幾乎全部」可以用ARCI(阿喜法則)解釋得更明確,亦即,你是A(當責者),你做完全案分析(例如,先自己做家庭功課,然後與成員R們做參考式的討論),然後提出了你的決策,準備要採取行動了,根據ARCI的定義,你這時要與C諮商;然後在與C諮商後,是你這位A做成了最後的決策,也對全案成敗負起了當責。

在許多企業實例中,不管國內國外,常不是這樣決策的,在「裡應」(被授權者還是不敢也不願做決定)與「外合」(授權者在授權後仍然手癢兼心癢難耐而想續做決策)下,留下來一片最後決策的模糊與混亂空間,當然跟隨的是,事後誰負敗責的推諉空間了。最終是,兩方不清不楚,欲迎還拒,造成爭功諉過的不當授權憾事。

● 如果不是你做成決策的,你願意為這個案子負起全責嗎?

● 如果是你要負起全責的,你會去爭取決策權嗎?

決策權不清造成授權不清,留下企業內部許多混戰空間,授權者也藉著各種名義仍在做「微管理」。

所以,身為「授權者」,如果下次在授權後,「被授權者」仍在考你:這三個可行方案中,哪一個最好?不要再上當,不要直接給答案,要問:那你認為哪一案最好?你可以輔導或教練他做決策,但不是跳下來幫他決策,幫他決策多了,他會成為「阿斗」的。

負責任讓一個人成長,負責任讓一個人思考──甚至學會全盤分析,學會做風險分析、情境(scenario)分析、最壞狀況(worst-case)分析,如果是他做決策的,他當然負起最終成敗當責。這裡,當然也含有隨後的資源、資訊供應與一些大環境的問題,但我們不打混戰,我們要首先確定:這個案子,誰負全責?

如果這個案子是老王要負全責的,我這個當老闆的,要授權又授責的,他的成敗也影響我的成敗。當他失敗時,會讓我全部門很難堪,甚至我也可能被連累而失敗,但這樣的可能性就容許我在這授權案中對老王不斷的指指點點,在一旁婆婆媽媽進行微管理嗎?不然,我的選才、訓練、授權授責、信任、輔導──所有C該做的工作──會讓老王失敗的機會大大地降低了,也可能快快地成長了,在美國,他們稱這種方式為let go and grow(我放手,他成長),也讓我有更多的時間與精力去做更重要的事。如圖2-1所示。

第三,在一般授權案中,我們只是交辦工作,期許他完成任務。其實,期許是不夠的,事實上他是被要求「交出成果」(get results)的;除非有特別考量,否則不能一廂情願地認為,雖沒交出成果,但理由非常完美──許多外在因素,不是他所能控制的,而在「完美理由」下照樣結案升官,美言之「非戰之罪也」。

第四,你只在乎「分派工作,交出成果」?你在「成事」之餘有沒有想到「成人」?亦即,藉著這個授權案也順便操兵──操練出一名強小將,蘇軾說:強將手下無弱兵,我常看到的是強大將手下一群弱小將,強小將不是在課堂上練出來的,是在沙場上存活下來的,授權後就在沙場操兵,此時他是將,你是相或君,孫子說:「將能而君不御者勝」,俗語也說:將在外,君命有所不受。

當你在「成事」之餘,仍有「成人」之心時,你在授權過程中,做法自有不同。

記得也在對屬下做績效評估時,要問:你去年一年中,為公司培養幾個人才?如何培養?此中關鍵點是,如果你不培養人才,人才不太容易出來,而你自己也不會成長很快。兩者對公司都沒好處。

以上四點,是對陽春派授權的挑戰,也就自然而然地導向了所謂的「賦權」之路了,簡言之,賦權是在授權的同一條路上,但更上了一層──雖然賦權之路也不一定非經授權之站不可。

底下,讓我們也看看其他專家學者與專業顧問們對授權與賦權的看法。

● 這個最簡單,你可能會喜歡。

授權 是給一個十六歲的高中女兒三千元,讓她去買鞋子。你還可以事先加註:多退,少不補;是權限,就有限制。

賦權 是給一個十六歲的高中女兒三萬元,說明是年度買衣買鞋預算,不得超出預算,要她好好自己打扮。你可能要對「好好自己打扮」討論出更明確的定義。她有可能花兩萬元先買雙酷鞋,買前或買後你可能都需要輔導她。

● 英國的兩位企管顧問亞波加斯(Mike Applegarth)與波斯納(Keith Posner)的定義是:

授權 是上司把「負責」(及工作的責任)往下授給部屬;但是,確認工作確可完成的「當責」仍然握在上司手中。

賦權 是部屬同時擁有「負責」與「當責」,要把成果交出來。

● 英國企業在1990年代,對賦權的研討與應用已很盛行,下面是英國管理顧問卡萊特在歐洲、美國及印度當顧問時的經驗:

授權 是授出責任、必要資源與權柄,給在組織內低一層級的人,以執行任務,但是授權者仍擁有該項任務及其執行方式的「當責」。

賦權 是「授權」的進階,是一種流程,要釋放員工潛能以承接更大的責任與權柄。要做出決策,需擁有必要資源。「被賦權者」雖也不一定親力親為,但擁有「當責」,有義務確定任務確可完成,成果可交出。

● 華人的看法呢?溫金豐先生在他的《組織理論與管理》中,做了如下的區分:

授權 是指主管或決策者將其決策權力授予其部屬或同事的「行為」或「過程」。

賦權 是指主管或決策者在授予部屬或同事特定的決策權力時,應該同時考慮被授權者的能力與意願,再讓其承擔決策的壓力,例如主管必須先要確認被授權者有足夠的經驗或訓練,可以嘗試做這樣的決策,另外,在其進行決策時也該提供充分的資訊,在任務完成後,也必需依照其結果給予適當的獎勵。

● 如果以ARCI(阿喜法則)的原理來區分授權與賦權呢?我認為很簡單明瞭,是這樣的:

授權

代為分身分勞,上司把一部分工作分派給部屬。

被授權者依狀況不同而具有不同等級的決策權限。

被授權者不必負「當責」,故常需揣摩上意或依照規定行事,缺乏獨立判斷與思考,有時因依賴上司,喜愛╱懼怕上司而出現更強的依從性。

上司是A,不折不扣的當責者,被授權者做事時常介於A與R兩角色之間,有時是虛擬或虛張聲勢的A,有時是R中最大的R,又像是眾R中的協調者。

授權作業在虛實之間充滿變數與藝術,有時讓權責區分更加混淆。

賦權

屬下全權處理,上司把重要任務授給具有能力的部屬去處理。

「被賦權者」一併承擔成敗責任,是負有「當責」的,要交出成果。

「被賦權者」的能力已被核實,但他仍然需要充分的訓練、充分的資訊,與充分的資源。

「被賦權者」擁有說是與否的否決權,他有決策的權力。

「賦權者」已退而為C(被諮詢者),依照ARCI的原則在輔助「被賦權者」的A,以成功執行該任務──包括A個人的成長。

● 在美國企業界,有時還以目標對象為區分,例如:

授權 是分身分勞,有時甚至只是代勞,目的是做事、完成任務,任務本身的意義沒有很重要。被授權者聚焦的是老闆(即「授權者」),故授權是管理導向的,或老闆導向的。

賦權 是全權處理,負有當責,最後目標明確,被賦權者常聚焦在成果或「顧客」上,為「顧客」成事,有權有能,充滿創意;「被賦權者」常是顧客導向,成就了客戶,成就了老闆,也成就了個人。

所以,拜漢(W. C. Byham)博士說過:賦權是一種擁有感(a feeling of ownership)與承諾,這種擁有感與承諾是因緣於「被賦權者」有能力去:

做決策。

負起當責。

用成果做計量。

被肯定為一個能深思、有貢獻的人類,而不是徒有一雙手的聽命做事者。

賦權員工正時興

美國DDI顧問公司認為賦權是:給人們一種擁有感,讓人們對他們所負責的事,有控制力;也對他們的成就,有評量的方式。賦權可以充電人們,是因為賦權讓人們對完成成果感到負有當責也饒有能力;而且,當做錯時,會被激勵去修正;當做好時,很驕傲、有成就感。

聯邦快遞(FedEx)的一位董事葛來利(R. Golightly)說得更簡單扼要,他說:「賦權」就是讓我們的員工都知道,他們都具有權力去做決定,以執行任何符合或超越顧客需求的事。這個說法同時也體現了服務業對賦權簡單而有力的定義與實踐。

其實,在前段話中,我們已進一步談到員工賦權,對員工賦權後,進而可能成為一個賦權的組織了,在這個前提下,我要用索默思(Evelyn K. Sommers)博士的賦權定義來做下一步的闡釋。他說,賦權是:提供工具、方法與機會,讓員工能做決定並採行動,以直接影響我們的顧客。

著名的連鎖旅館麗池(Ritz-Carlton),在賦權員工上的做法是,讓每一名員工,包括時薪最低的服務生助手在內,每天有二千美元為上限的預算可以自行運用,以平息房客的抱怨或滿足房客的需求。麗池認為,一名房客一生平均在麗池的消費金額遠超過二千美元,所以,如果能以二千美元平息抱怨或買到房客的心,是很值得的投資。(摘錄整理自第二章)

賦權:當責式管理的延伸實踐

張文隆/著

商周出版

售價:360元

《作者簡介》

張文隆

當責顧問公司(AccountaBility Consulting)總經理,是亞太區「當責式管理」(Managing by Accountability)的先驅者與推動者。

曾任職:韜略管理顧問公司總經理、杜邦公司事業部總經理、美國德州Thermon公司,及台灣工業技術研究院。台灣中央大學學士、美國密蘇里大學碩士。曾於臺灣、美國、中國三地公司,經 歷現場值班、工程設計、研究發展、專案管理、策略顧問、行銷管理等工作近三十年。著有《當責》。

熱門新聞

2026-02-09

2026-02-10

2026-02-06

2026-02-09

2026-02-10

2026-02-10

2026-02-10

2026-02-09