數位平臺大衝擊!中介法草案出爐

相隔4年,數位中介服務法草案,以新的姿態捲土重來,重新參考歐盟DSA架構,不只衝擊5大類業者,高達20項法遵義務,也賦予政府更多權力,甚至民眾有了新的救濟管道,但也引起業界的質疑聲浪

《數位中介服務法》草案帶來新衝擊,NCC要中介業者擔起更多責任

《數位中介服務法》草案規定未來中介平臺業者承擔多項義務,強化平臺的程序透明度及問責,並增加政府對平臺內容的公權力。

文 /|2022-08-11

【中介法衝擊分析】業界對中介法草案的5大質疑

規範對象定義不清,業者難以判斷違法內容,容易遭濫用的加註警語措施,無法拒絕資料調取的壓力,到法遵成本甚高的透明度報告,這些都是來自第一線看到的執行面問題

文 /|2022-08-11

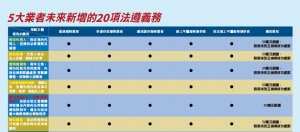

【中介法產業面衝擊分析】新增多達20項法定義務,違者單次最高罰千萬元

中介法依3大類、2小類業者制定應遵守的法定義務,用戶規模達一定程度的指定線上平臺業者,最多需遵守約20項義務

文 /|2022-08-11

【圖解數位中介服務法草案】5大業者未來新增的20項法遵義務(完整圖表下載)

在《數位中介服務法》草案中,一共規範了5大數位中介服務提供者,多達20項法遵義務,更明確訂出裁罰標準,違者單次最高罰千萬元

文 /|2022-08-12

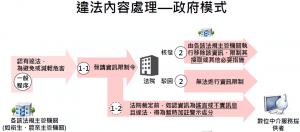

【中介法政府面衝擊分析】中介法兩大對政府公權力擴權的執法手段,也引發政府濫權爭議

草案增加兩項政府擴權規定,一個是資訊限制令,另一個是資料調取。對不配合移除違法資訊、加註警示或拒絕資料調取的平臺業者,不只有罰則,情節嚴重,主管機關還可命電信業者對其斷網。

文 /|2022-08-11

【中介法用戶面衝擊分析】下架內容將有平反救濟新管道

中介法草案未來立法通過後,將賦予民眾除了司法救濟之外的新的法定救濟權,對內容下架不服決定可直接向線上平臺服務業者提出異議和申訴,以恢復自身的權益。

文 /|2022-08-11

【專家看中介法:資策會科法所經理鄭嘉逸】中介法參考歐盟定人口10%納管標準,本地業者恐負擔跨國大企業的法遵成本

中介法以超過人口10分之1,230萬有效使用者數量為指定線上平臺的認定標準,恐使本地業者負擔跨國超大型業者的義務。

文 /|2022-08-11

【專家看中介法:元智大學資管系教授周韻采】中介法賦權政府處理違法內容,應限縮裁量幅度避免濫權

主管機關針對平臺的違法內容,可向法院聲請資訊限制令,要求業者對該內容予以移除、限制接取或暫時加註警語,應提高對政府權力的限制,避免政府濫權。

文 /|2022-08-11

【專家看中介法:台灣網路資訊中心董事暨執行長黃勝雄】肯定中介法保護使用者,但法定義務仍需考量業者承擔能力

臺灣的數位中介服務法參考歐盟DSA法案,規定中介業者法定義務及責任,但臺灣與歐盟兩者的經濟規模有明顯差距,尚需政府與業者積極協商

文 /|2022-08-11

按讚加入iThome粉絲團追蹤